皆様おはこんばんちわ。

もはや、夏なのでは?と暑さに茹だっているmegです。

今回はかなりお久しぶりのカメラネタ。

というのも、タイトルにあります通りエキザクタマウントというのを今まで使ってこなかったんですよね。

そんな折、当ブログライターのelmerさんや常連のお客様が

「エキザクタマウントは必修科目だよ」

などと言ってくるじゃないですか。

いや、たしかにこれまでマウントアダプター利用のオールドレンズ歴は長いとはいえませんが、それなりには使ってきました。

それでも、必修科目などと言われると謎な対抗意識みたいなのがわいてきて、ちょっと使ってみるか、とそう思った次第です。

とはいえ、予備知識ゼロに等しいのでちょっとお勉強しましょう。

現状知識なんてマウントロックがボタンじゃなくてレバーだったはず!

くらいの知識しかありません(笑)

◼エキザクタって?

東ドイツのIHAGEE社から発売されていた一眼レフカメラ「EXAKTA」が由来のようです。

戦前に世界初の金属製35mm一眼レフカメラとされるキネ・エキザクタ→エキザクタ・ヴァレックスとシリーズ化。

その後、1951年にその廉価モデルとして「EXA」が後継モデルとして続きます。

最大の特徴ともいえるのは、やはり左手でシャッターを切る独自機構、当時は左利き専用カメラ、なんて言われてたこともあるみたいです。

しかし、ボディもレンズ知識もない、現物もないんじゃ仕方ないので、何年かぶりに某オークションで落札しました(笑)

ずんぐりむっくりでカワ(・∀・)イイ!!

前知識なしでもあまりの可愛さにポチったわけですが、性能的に使いやすいフィルムカメラとは残念ながらいえないですね。

今回購入したのは、廉価モデルのEXA 1aという機種で、レンズとセットで買いました。

この後継1bからはマウントがM42に変更されたため、エキザクタマウントのEXAは初代とこの1aのみとなっています。

EXAを使う上ではまずフルマニュアルで使う必要がある、ってことに注意です。

露出なども絞り値、シャッタースピードなどマニュアルで操作・設定することが大前提。

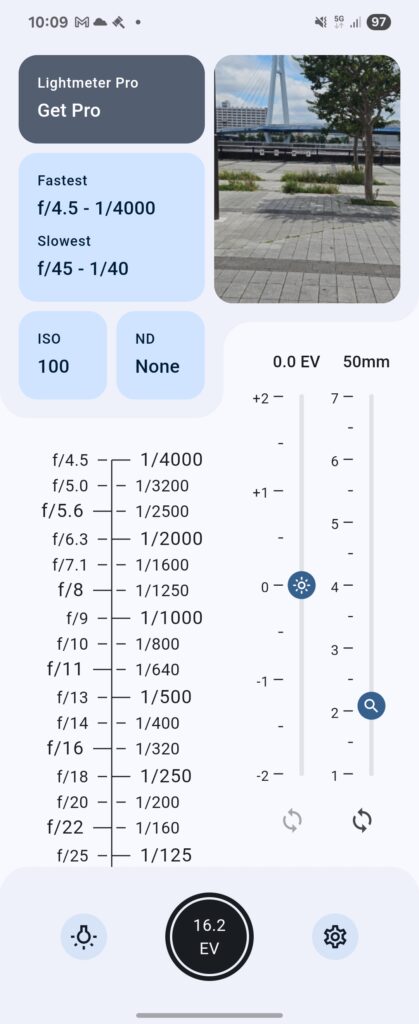

露出はアプリなどを使えば、適正露出を取ること自体は容易です。

露出取ること自体はかんたんなんです・・・取るだけなら・・・撮るのがたいへんなんです。

使用した露出計アプリ画面

パッと見で気になるのは当機の高速シャッター上限の低さ。

最速でも1/175なので、今の時期のような快晴状態では撮影苦慮しそうです(苦笑)

クリックダイヤル式ではなく、なんと無段階のクリックレス

アプリを見る限り、日中は絞り込んでワンチャンあるか、といったところ。

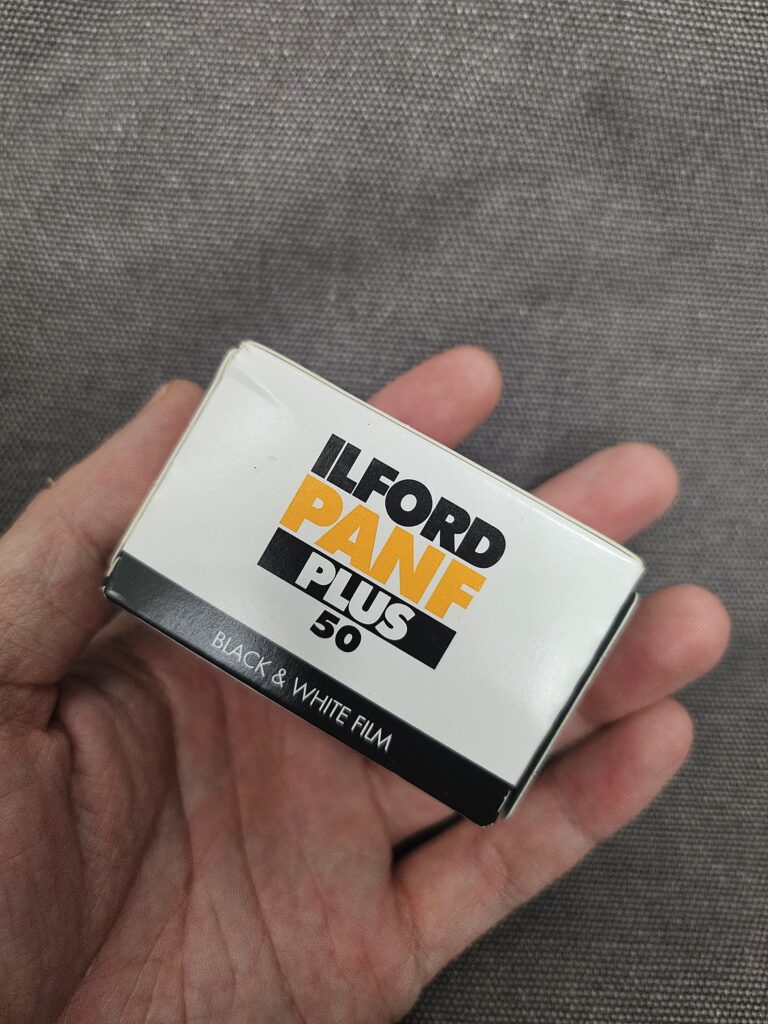

市販で一般的な最低感度ISO50を用意

とりあえずの対策として、フィルム感度で対応してみようと思います。

普段ならば夏時期はISO100フィルム、冬場が近づくにつれてISO400フィルムを使う感じでしたが、まさかISO50フィルムを買う日が来るとは思わなんだ(汗)

使いにくい部分はたしかにありますが、全面金属パーツで構成されているため、高級感は非常にあります。

現代カメラでは得られない栄養がこいつにはありますね(笑)

露出取れない部分はNDフィルターなりを用意して何とか愛でましょう、ってことですね!

それとこのウエストレベルファインダー特有な部分ですが、縦位置撮影に向かないのも気になった部分として挙げられます。

横に構えて、上から見下ろして使うのがウエストレベルファインダー

通常?のアイレベルファインダー(よく見るテント型のあれです)においては接眼してピントを合わせるので、カメラ位置は横でも縦でもよいですが、上から見下ろしてピントを合わせるウエストレベルファインダーでは縦位置利用は難しいといえます。

カメラと一緒に自分も横たわって覗くわけにもいかないですし…。

歴戦の猛者からはノーファインダーで合わせろ、言われそうですがね(笑)

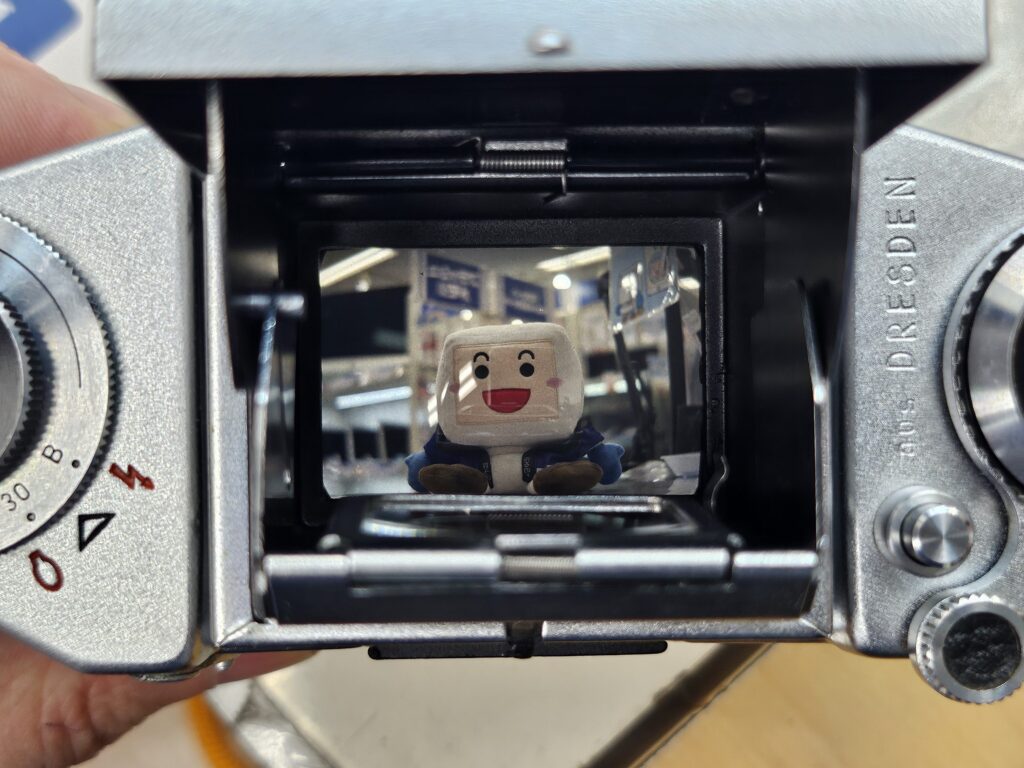

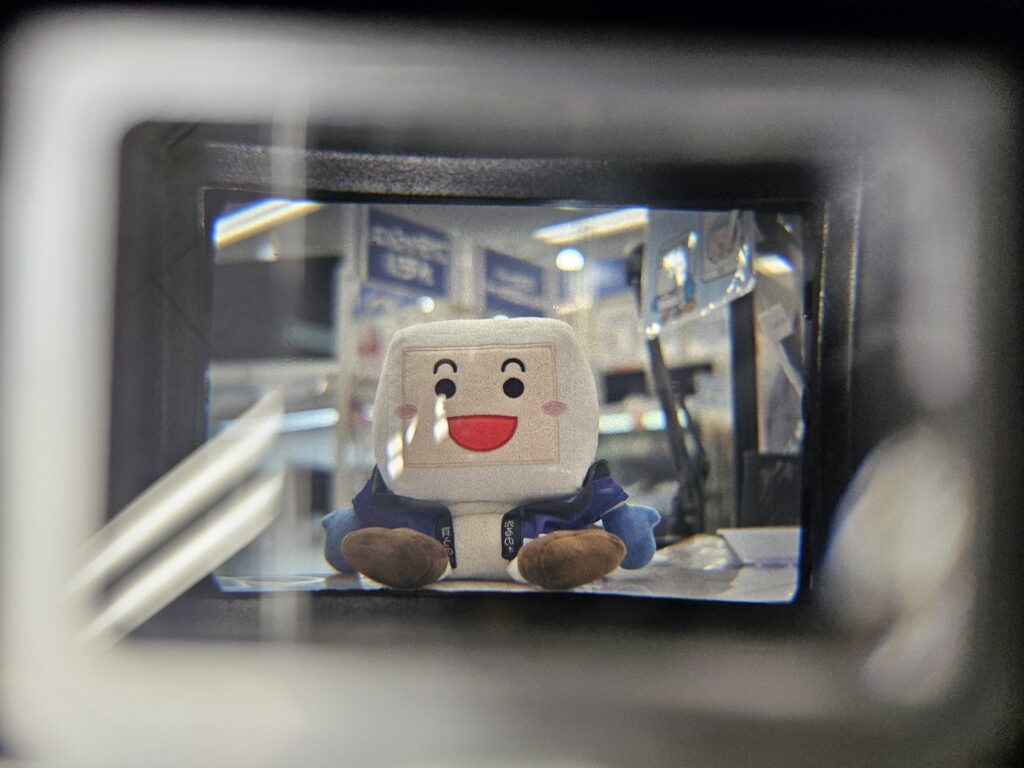

見慣れない方向けにウエストレベルファインダーのピントの合わせ方はこちらです。

シャッターチャージするとミラーが降りて被写体が見えるように

この状態でピントリングを回し、ピントを合わせます

拡大鏡を立ち上げる事もできます

ピント山が見辛いときなどは合わせる際に使うと便利です

見慣れないだけに新鮮さがあります。

こういったファインダーは二眼レフやハッセルブラッドの専売特許かと勝手に思ってました(笑)

EXA自体の記事みたいですが、メインはこの子。

搭載レンズである【E.Ludwig Meritar 50mm f2.9】です。

開放f値がEXAというカメラに合わせて作られてるなーと感じるf値です。

ボケ目的のレンズとしては、やや物足りませんがまったくボケないわけでもないのでちょうどいいレンズではありますね。

スプリットやレンジファインダーといった二重像一致させて合わせるMF方式ではないので、精細なピント合わせは基本的には難しいといえます。

しかし、f2.9なら被写界深度が深めなので失敗も少ないでしょう。

仮に大口径で明るいレンズがあったとしてもEXAでは持て余すでしょうしね。

そして実際に使ってみると、やはり素のままではシャッタースピードの遅さが足を引っ張りました。

※現像した画は次回にでもまとめて取りあげたいと思います。

上述しましたが、日中はISO100以下のフィルムを絞り込んでなんとか適正露出を得られる?ってくらいには厳しかったです。

逆に屋内などで利用しようとすると、今度は感度やレンズの明るさが足りない、と。

これがせめて1/500まででもあれば変わるんですけどね…。

と、ここまでが前置き。

そんなEXA 1aとMeritar 50mm F2.9ですが、現代カメラならそういったシャッタースピードの無さなどを気にすることはほぼありません。

今まで1/500くらいまでは最低でも切れるフィルムボディを使っていたので、今回で思い知らされたかたち…。

シャッタースピードやISO感度、何よりオートで露出を取ってくれるカメラ任せ機能に改めて感謝。

ありがとうデジタル一眼!

もちろんそのままではレンズ装着できませんので、対応アダプターを用意してやりましょう。

用意したアダプターで愛機のNikon Z7に装着してみました。

レンズ長とアダプタ長がほぼイコールでコンパクト

ちなみに普段のZ7はこんな画を出します。

実は4000万画素以上ある高画素機でオールドレンズの使うのは初体験、シナジーはどうなのか試してみましょう。

それでは、実際に撮ってみた作例と感想をつらつら、と。

コントラストを高めて撮影、明暗が際立つように現像しましたが魅力的な写りをしますね。

エキザクタというと、グルグルボケが有名みたいです。

megのグルグルボケというと、今や懐かしいCマウントで散々遊んだ馴染み深いボケ。

ピクチャーコントロールでVividに変更して現像。

f2.9とはいえ、浮き出すような写りはやはりフルサイズを感じます。

最短撮影距離ではグルグルボケを抑えきれませんが、1歩下がるとちょうど良い感じに。

このくらいのボケはmeg的にも好み。

少し絞って撮影、1段程度絞ると急激に解像度が上がります。

周辺をよく見てみると収差を抑えきれず、少々流れますが十二分に写るんじゃないでしょうか。

雨に打たれながら探し回ったアジサイ。

シャッター切るもちょっと時季を逃してる感がありましたが、せっかくなのでパシャパシャ。

モノクロでも撮影してみました。

思ったよりも階調はよかったのですが、ちょっと味気なかったので少しだけコントラスト上げて現像。

こちらはピクチャーコントロールをモノクロにしただけの現像。

ピント位置より後ろのボケ方がちょっと不思議です。

グルグルボケになろうとしてなれなかった感じが出ているのか、独特な風味を見えます。

設定を元に戻してコントラスト少しだけ上げ補正。

ちょっと離して、コントラスト上げてあげると印象深くなります。

モノクロ設定はこれでいいかな、と。

オールドレンズといえば、やはり逆光テストしたくなります。

フレアが若干出ていますが、なんとか耐えている感じですね(笑)

光源を入れるとその近辺のかなり劣化しますが、眩しい感じが出ていてこれはこれで・・・。

コントラスト上げてないです。

こんな色のヒマワリだったのです。

直接光源自体は入れていませんが、ボケ主張激しめ。

先ほどより顕著ではないものの、逆光撮影はしない方が無難といえば無難。

せっかくあるピクチャーコントロール:セピアを使用。

こういう売り場とかってセピアで撮りたくなりませんか。

勝手に雰囲気がついてくるので好きです。

こちらはブリーチを使用。

ギラつくような印象が強くなるブリーチですが、金属な無機物撮影するとハマります。

最後はノーマルなスタンダードで締め。

こういうの無駄に撮りたくなるのがスナップ撮影の性。

・・・良し悪しは置いておいて(苦笑)

さて、いかがだったでしょうか。

思いの外?のクオリティにmeg自身驚きました。

もはや普通に使えるレンズです。

オールドレンズは現代レンズと比べると逆光に弱いだったり、シャープネスに欠けるところはありますが、実は案外使えちゃうんですよね。

むしろ、そんな弱点も 『味』 と考えるのがカメラ好きの性。

今回のようにシャッタースピードに難があったりする機種だったりすると現代カメラでこそ使えるレンズになり得ます。

そういった写りの魅力を少しでも伝えられたら幸いです。

以上、megがお送りしました。