初めて遊んだゲームはリッジレーサーで、次が風のクロノア、その次がテイルズ オブ デスティニー、という生まれのRudraです。

RudraはPS5発売当初の争奪戦を早々に離脱して自作PCを組んでSteamに魂を売った系ゲーマーなので、PC向けゲーミング系周辺機器はずっとチェックしていました。

最近出たSwitch 2 Pro コントローラー が気になりすぎていたところ、通りすがりの陽気なじゃんぱらスタッフに貸してもらったので、レビューついでにゲームパッド特集として記事にしました。まあSwitch2持ってないのでPCに繋ぎますけどね。

プロコン2によって、そろそろ世間が背面ボタンの良さみとか高級コントローラーに目覚め始めたんじゃないかと思ってますがそうでもないですか? そうでもなさそうですね。

ということで対よろです。

まず背面ボタンというと外せないのは、Xbox純正コントローラーのElite Controllerシリーズ。(以下、エリコン)。

高級コントローラーやカスタムコントローラー(Scufなど)は10年以上前から存在していますが、Rudra的には初代エリコンやDS4(*)あたりが「はしり」だと勝手に思ってます。

*DS4=Dual Shock 4。PS4の純正コントローラーのこと。*

まぁNintendo 64やWiiにも背面ボタンはありましたが、そちらはカスタム用ではなく、それぞれ通常プレイで利用されるボタンでしたし。

eスポーツやプロゲーマーという職業の確立から、ゲームシーンでも次第に「コーナーで差をつける」的なデバイスが加速度的に市場に出てきます。

初代エリコンはXbox One用コントローラーとして2015年にデビューし、

・背面ボタン(パドル)搭載

・ボタン割り当て変更

・プロファイル保存機能

・高級(1万5000円くらい)

といった盛り盛り具合で人気を博しました。

Xboxコン=PCゲーマーのデファクトスタンダード だったこともあり、XboxだけでなくPCでMMOやアクションゲームをプレイする層にも一定の支持を得ています。

エリコンはその後2019年に世代交代し、エリコン2となって現在も現役です。

機能的に過不足はありませんが、当時買った人は既に6年目……エリコン3の噂は前からありますが、そろそろ出てほしいですね。

DS4でも2020年に公式が背面アタッチメントを販売し、一時は品切れ必至の人気商品になったこともありました。

簡単な歴史はこんな感じですが、eスポーツの一般化、PCゲーマーの増加などが相まって、現在はオフィシャル・サードパーティにかかわらず玉石混交で色々なコントローラー(ゲームパッド)が存在しています。

Rudraもご多分に漏れずゲームパッド沼の浅瀬におります故、ゲームパッド沼から有名なモノを選りすぐって紹介していきます。

……の前に、一応専門用語だけ軽く解説しておきます。

トリガーストップとは、読んで字の如しですが、トリガーがある程度までの深さでストップする機能です。

まずトリガーというのは、XBOXでいうRT/LT、PSでいうR2/L2、SwitchでいうZR/ZLにあたる、上部側面の奥側のボタンのこと。

普通はこのくらいの高さのトリガーから…

ここまで押し込む必要があります。が、トリガーストップをONにすると

ここまでの押し込みで反応するようになります。

トリガーを多用するゲームだと、トリガーを浅くできるメリットとストレス軽減の効果が顕著です。

通常、トリガーの押し込みの深さは、スティックの倒し込み角度のようにアナログ処理されており、0~100の値の任意の入力ができるというものです。

ボタンは押した・押してないの 0 or 1 の入力ですが、トリガーは深さによって調整機能があるということ。

カーレースでいうブレーキ・アクセルの強度などでこの概念が活きてきます。

が、ほとんどのゲームでは活かせず、コンマ1秒が勝敗を分ける対人ゲームでは、むしろ押し込みの深さ分遠くて使いにくいことも。

そこでトリガーストップ機能を使い、物理的にトリガーの押し込み具合を浅くしてボタン化するということができます。

トリガーストップに慣れると普通のトリガーの押し込みの深さが面倒に感じるので、基本的にRudraはトリガーストップがないパッドは使いません。

なんなら、自分で半田付けしてトリガーをボタン化したり、3Dプリンターで障害物を作ってトリガーストップを自作するほどの執念です。やべーやつだな。

大抵のコントローラーは振動機能があるため、これを再現する振動モーターが内蔵してありますが、あの振動モーターって結構重量があるんですよね。

経験則ですが、大抵45g~60gほどのモーターが搭載してあるので、これを分解・除去して軽量化するという話。

もちろん、

・振動が使えなくなる

・重心バランスが変化

・保証対象外に

・故障のリスクあり

・技適が効かないので有線接続オンリーに

などのリスクが伴いますが、それでも沼の住民は軽量化をやめられないのです。

あとついでに言うと無線対応のモデルは分解した時点で技適的には無線使えなくなるので、バッテリーも外しちゃえばさらに軽量化できますね。

コントローラーの裏側、ちょうど中指や薬指が自然に置かれる位置に追加されたボタンのことです。

最大のメリットは、なんといっても右スティックから親指を離さずに、ジャンプ(A/×)やリロード(X/□)といったアクションができること。

FPSやTPSで敵と撃ち合ってる最中に、視点操作をやめずにジャンプやスライディングができる。これがどれだけ有利か、対人ゲーマーなら骨身に染みてわかるはず。

いわゆる「モンハン持ち」をしなくても、エイムとアクションを両立できるわけですね。RudraみたいにL3/R3のスティック押し込みが嫌いな人間にとっては、ダッシュや近接攻撃をここに割り当てるだけで世界が変わります。マジで。

一度この快適さを知ると、もう背面ボタンなしのコントローラーには戻れない。まさに「コーナーで差をつける」ための機能の代表格と言えるでしょう。

他にもホールエフェクトとかポーリングレートとか色々用語はあるんですが、オタク向けなので気になる人は自主的に調べてもらって。嬉々としてこれ読んでる人は説明しなくてもわかるでしょうしね。

ということでやっとコントローラー紹介にうつっていきます。

まずは発売したばかりのSwitch 2 Pro コントローラーです。

プロコントローラー(以下プロコン)はWii、Wii U、Switch、Switch 2 の世代でそれぞれ公式から登場しており、オフィシャルという安心感や信頼から、とりあえずコレを選べば安定して使いやすい。というような紹介をされることが多いですね。

RudraはNintendoのゲーム機で本体付属以外のコントローラーを買うのは予備のGCコン以来ですが、今回のは背面ボタン搭載ということで流石に試さざるを得ませんでした。

ボタンの高さが少しずつ違ったりと、色々な研究が反映されており、すべてのボタンの押し心地・スティックのなめらかさ共に最高です。

Rudraが特に気に入ったのはグリップ部分の細さ。

グリップは他のコントローラーと比べても非常に細身ですが、手に取ると自然とフィットする持ち心地。

グリップ部分にラバーが使われていないのが好感触です。

長く使うつもりだと経年劣化によるベタつきが心配になりますからね。

ちなみに他のコントローラーのグリップと比べてみるとこんな感じ。親指が人差し指の爪にかかってる具合で太さをなんとなく察してください。

Rudraの体感で一番太いのはエリコン2。

というよりXboxコントローラーですね。Xboxコントローラーは太めですが持ちづらいわけでもなく、これはこれで使いやすいんです。

こちらはDualSense Edge。エリコンとプロコンの中間くらい。

こちらはBIGBIGWONのBlitz2。大体プロコンと同じくらい。

後ほど細かく紹介しますが、Blitz2がプロコン2に最も近いです。

これがかなりいい感じ。

特にPSやXboxに慣れてるとトリガーが浅いのが最高。

トリガーの感覚もいい感じですが、ABXYボタンの押し心地が特にいい。

ボタンの軽さは、重い順に

エリコン > プロコン > DualSense Edge

ですね。個人的にはやっぱり軽いのが一番なので、DualSense Edgeが一番押しやすい感じがします。

ただこれはキーボードの赤軸、茶軸、青軸、銀軸の好みみたいなものなので、まず触ってみるのが良さそう。

背面ボタンの押し心地やポジションも◯。後述しますが、BIGBIGWONのBlitz2に似つつ、Blitz2より背面ボタンが軽い・浅いで押しやすい。

ということで使用感のレビューをしたいところですが、RudraはSwitch2持ってないのでPCに繋ぎます。プロコンのレビューなのにSwitch使わないって斬新すぎか。

Steamで遊ぶだけならSteamの割当をするだけでもOK。

Xinput互換で使うには2025/7/23現在ではPro con 2 Enabler(ブラウザアプリ)と、XOutputという2種類のアプリが必要です。

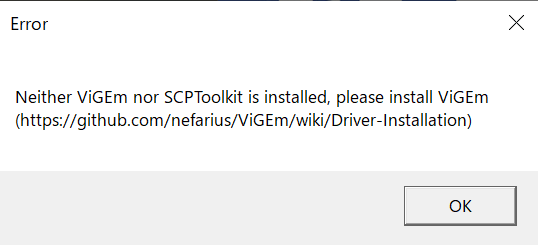

加えて、おそらくほとんどの環境でVigemBusというドライバを入れる必要があると思います。

なお、現状は有線接続前提ですが、そのうちBluetoothでも対応できるようになるかと思います。

Steamで使うだけなら超簡単。

まずはプロコン2をUSBでWindowsに接続します。

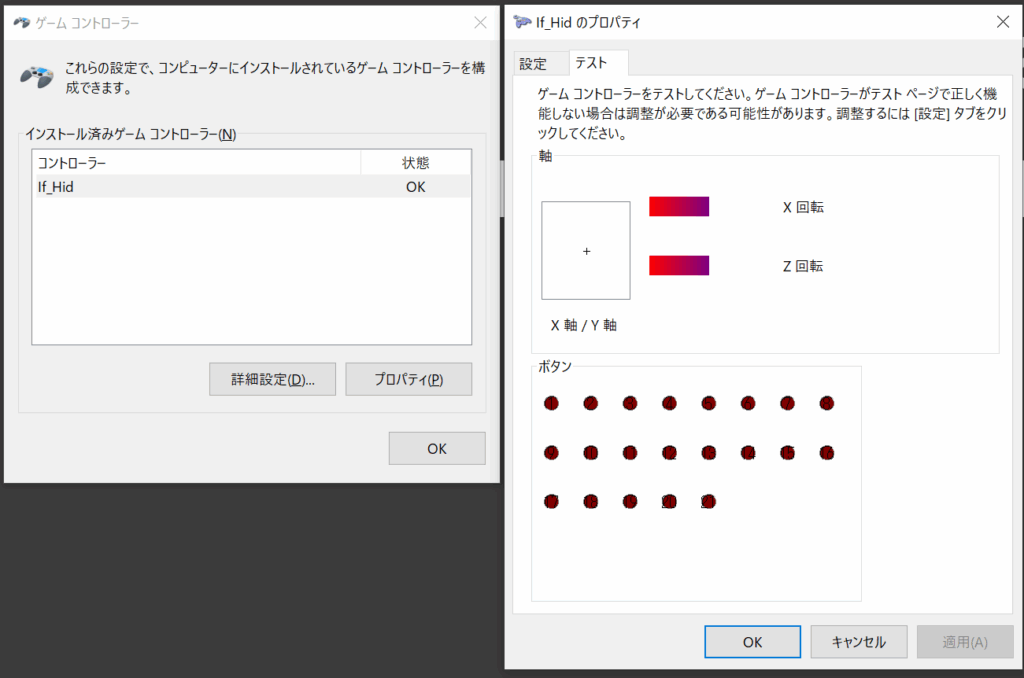

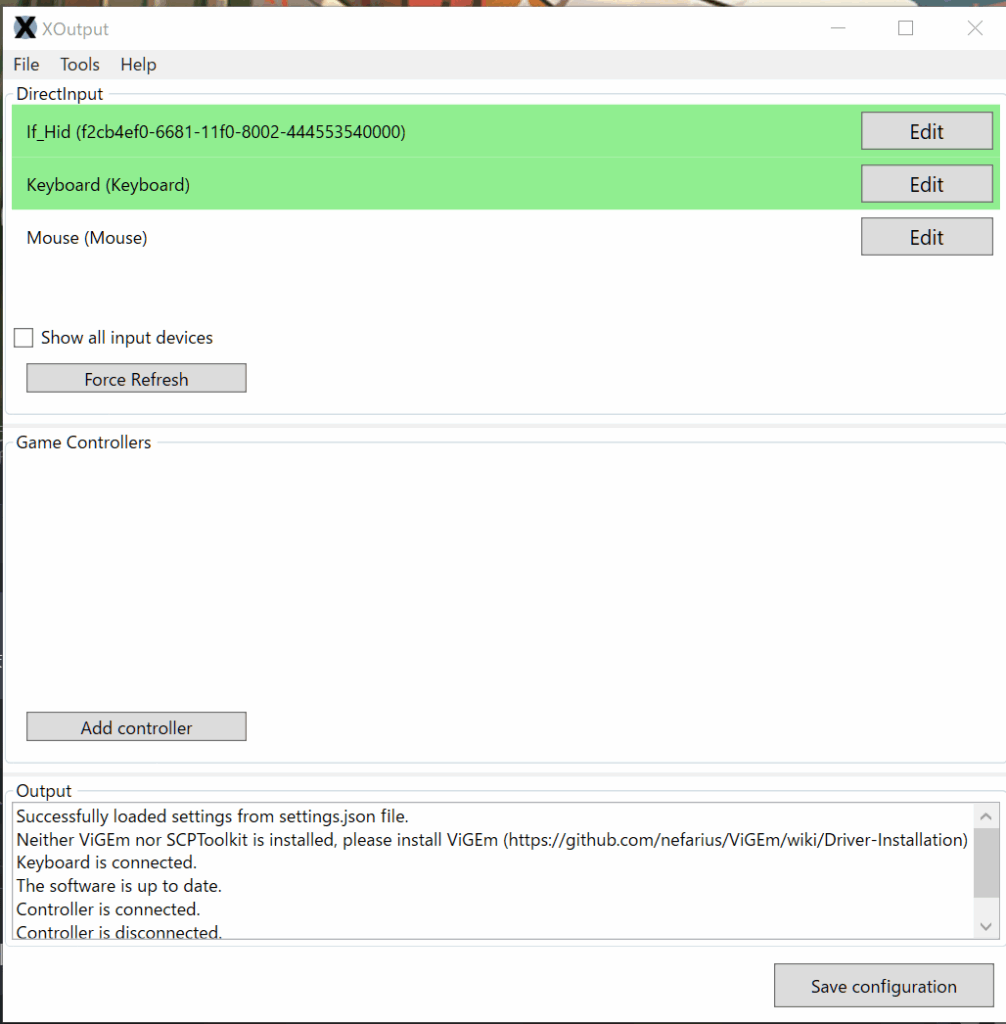

WindowsのUSBゲームコントローラーのセットアップを開くと、If_Hidというデバイスが接続されていて、プロパティを開くと一応ボタンが反応するかの確認ができます。

この状態で認識されていればOK。

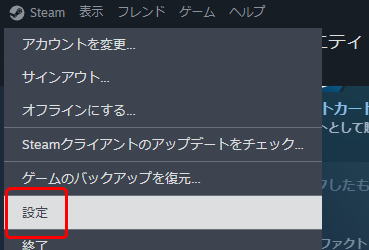

Steamの「設定」を開きます。

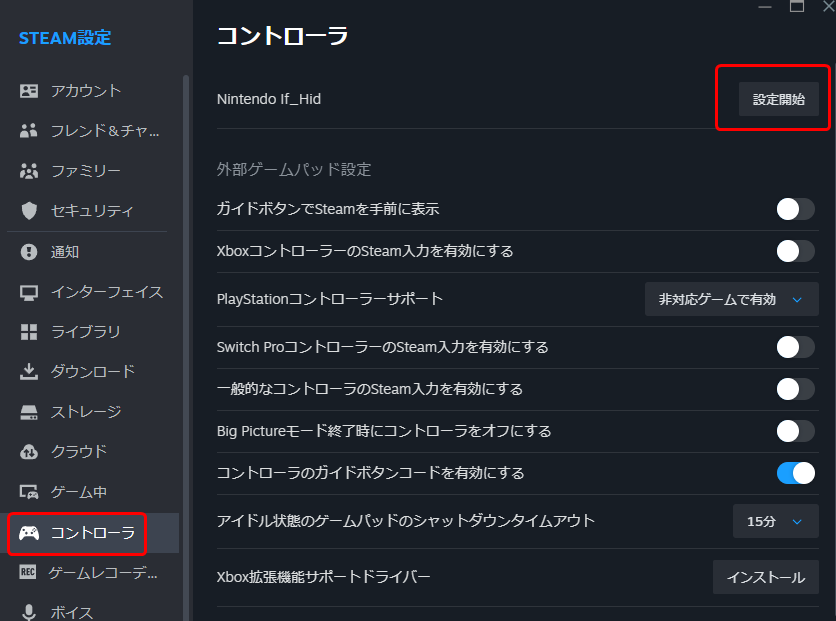

コントローラー設定から、Nintendo if_Hid の「設定開始」を押下。

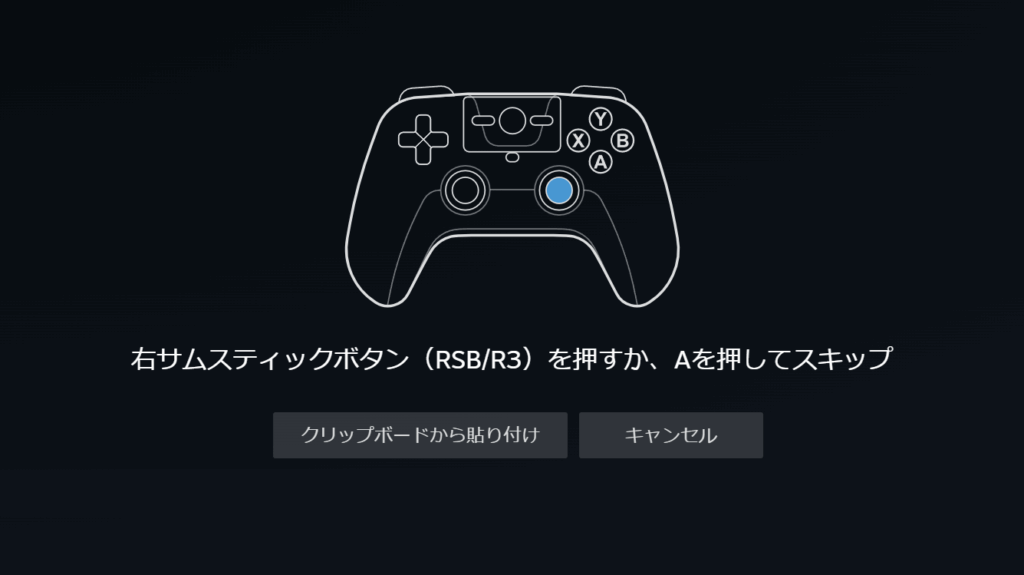

ガイドが表示されるので、これに沿ってボタンを押して進めていくだけです。

ただしABXYがXbox配列で表示されるので、例えばこの状態で押すのはプロコンのBボタンですが、このへんはまぁお好みで。

RudraはXbox配列のほうが慣れているので、XboxのAにはプロコンのBを割り当てます。

残念ながら「本来のボタンと背面両方に割当」ができませんが、キーアサインを背面に完全に移行することは可能です。

RudraはR3/L3(スティック押し込みボタン)が嫌いなので、ここを背面に割当ててます。

ダッシュがL3、ロックオンがR3にアサインされてるゲーム結構多いですが、ダッシュとロックオンを背面に割り当てるだけでだいっっぶ捗ります。

この状態でR3の身代わりとなる背面ボタンを押すだけ。その代わり元々のR3ボタンは未割り当てとなり、使用できなくなります。

Steamだけで遊ぶならこの割当が終わればすぐに使えるようになります。

- Type-Cケーブル

- Pro con 2 Enabler(ブラウザにアクセスするだけ)

- XOutput(Github)

先の方法だとSteamオンリーなので、EpicやEA、その他のゲームで遊ぶ場合に認識しません。

ということで、Xinput化していきます。

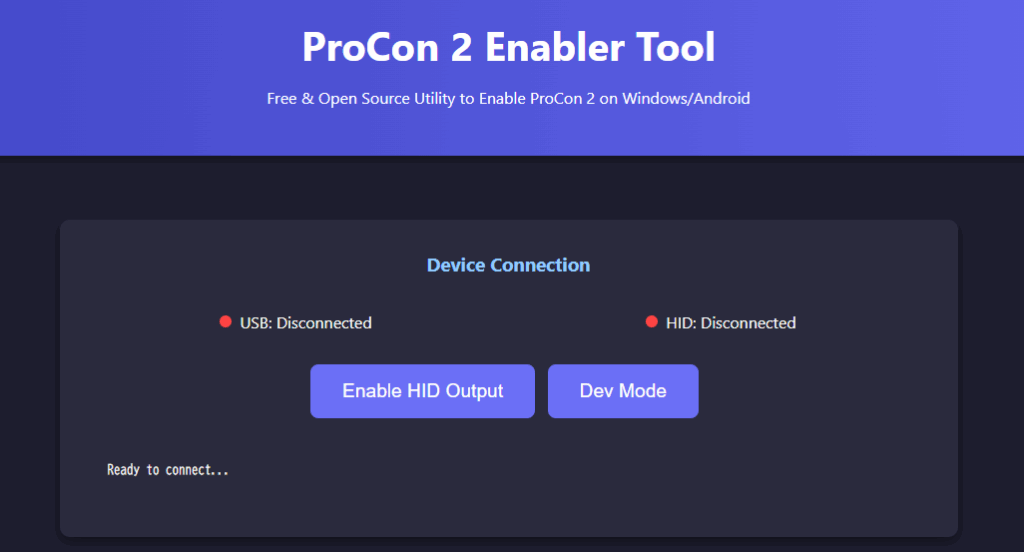

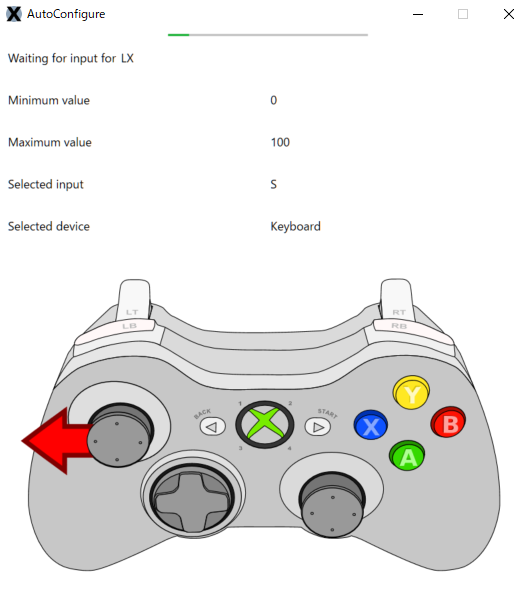

まずはChromeでPro con 2 Enablerを開きます。

Enable HID Output を押下するとポップアップが開きます。

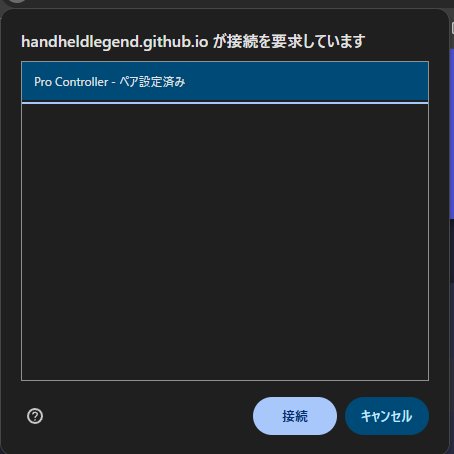

Pro Controllerを選択して「接続」を押下します。

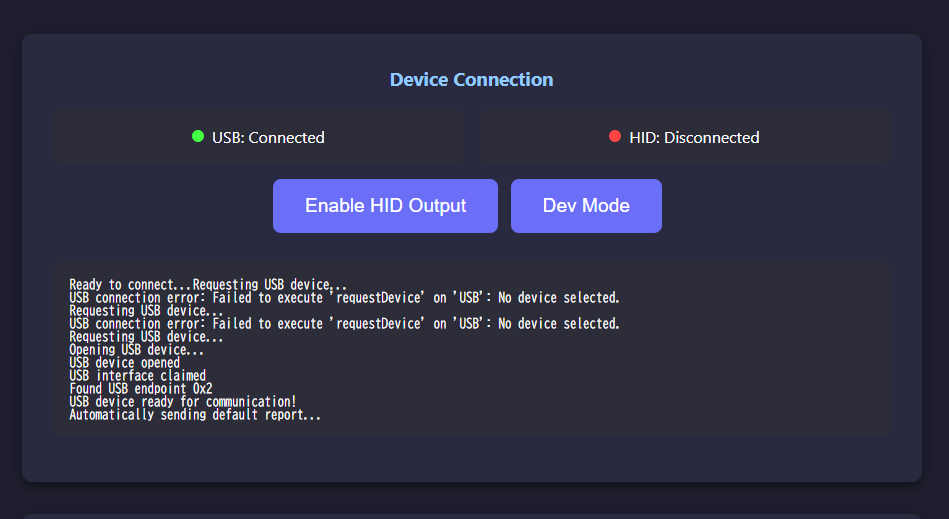

USBの接続状況がConnectedに変化したらOK。

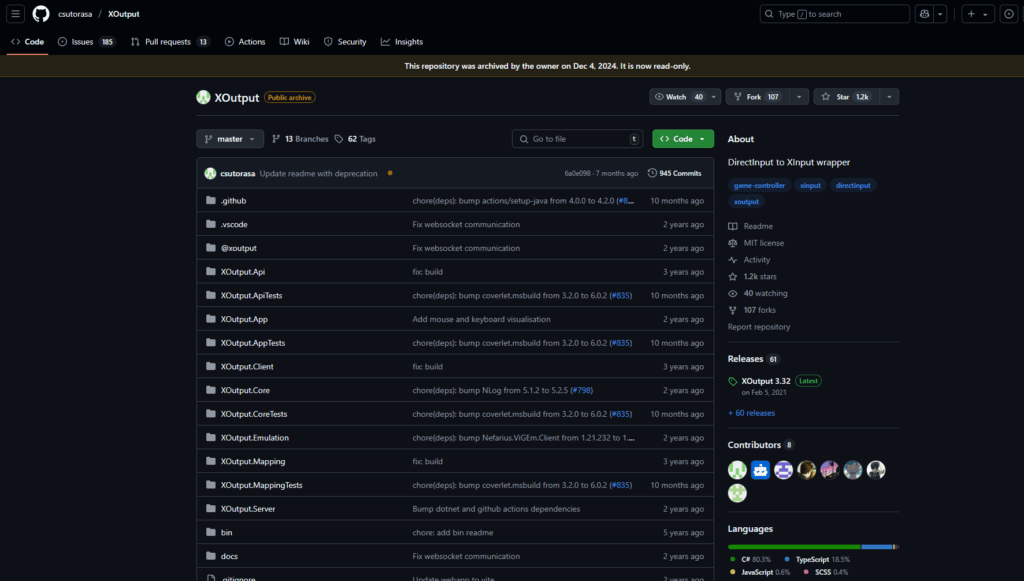

次はXOutputを導入していきます。

Githubにアクセスして、「Release」より最新版をDLします。

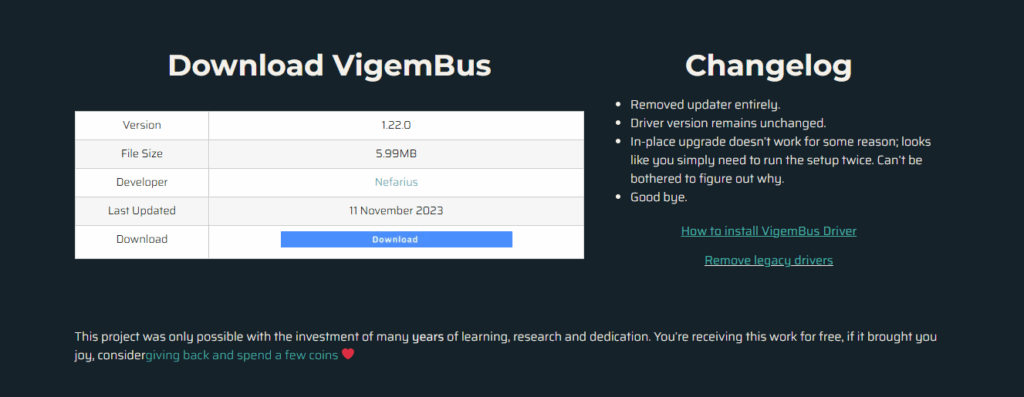

DLしたファイルを解凍してexeを起動。

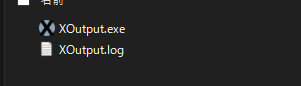

起動時にこのエラーが表示される場合は、VigemBusのドライバを入れます。

これをDLしてインストールしてからXOutput.exeを再起動するとエラーが出なくなるはず。

XOutputを起動したら、If_Hidが認識されているか確認します。

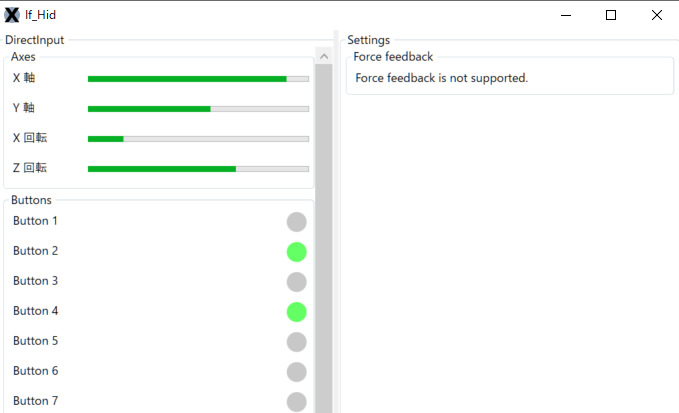

If_HidのEditを押下すると、ボタンの動作確認ができます。

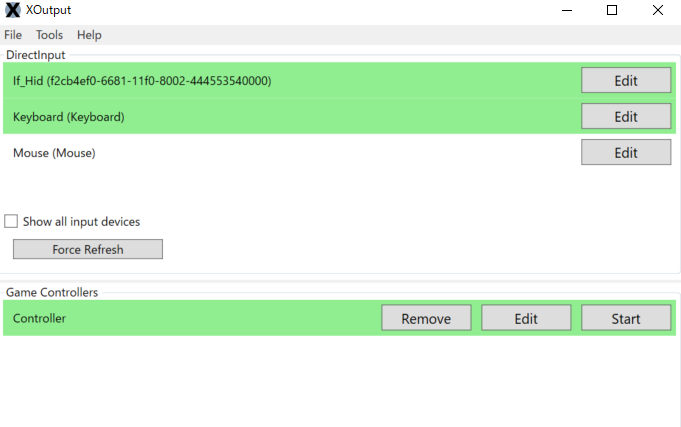

動作確認が問題なければ、Editを抜けてメインメニューに戻ってからGame Controllersの「Add controller」を押下します。

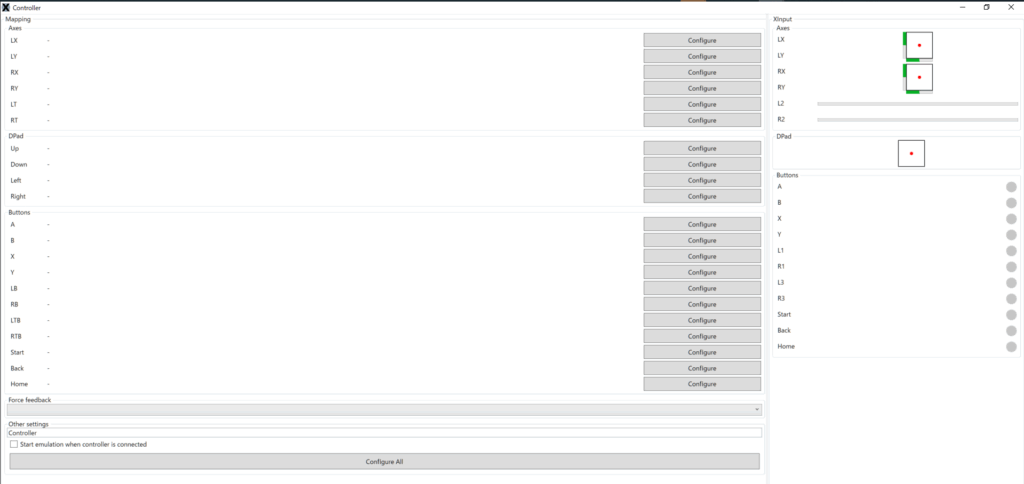

いまAddしたControllerのEditに入ります。

1つずつConfigureもできますが、今回は最下部のConfigure Allを押下します。

Configure Allの画面では、Aボタンから順にキー割り当て画面が表示されるので、そこに割り当てたいボタンをプロコン側で押下しながら設定していく流れになります。

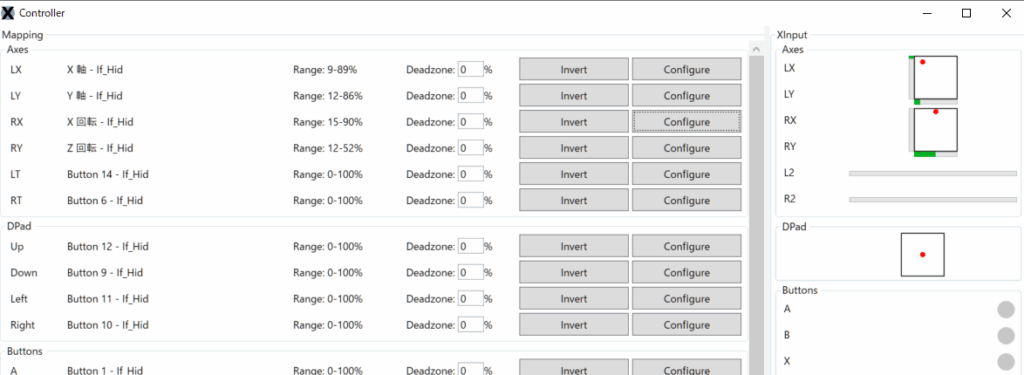

全部のキーが完了すると上記のように全キーにButtonや軸が設定された状態になります。

それとLスティックとRスティック両方のキャリブレーションが狂っているので、右上のAxesの通り、赤いポイントが中央に来てない状態になっています。

LX/LYは上下反転しがちなので、Invertキーで上下反転しながら調整すると直ったりします。

説明がアバウトに見えますがやってればわかります。

設定が完了したら、メインメニューに戻ってAddしたControllerをStartし、起動したままにしておきます。

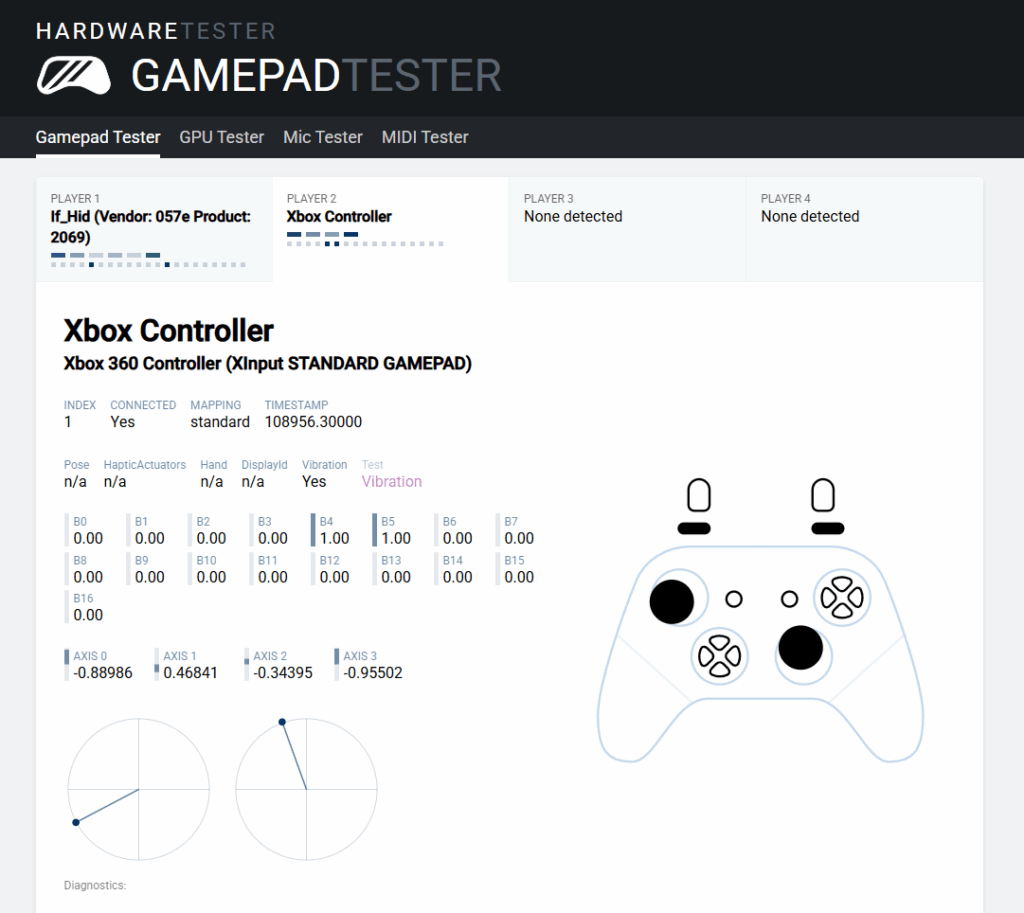

Xinputとして認識できているかはGamePad Testerでチェック可能です。

サイトを開いてなにかボタンを操作すると、Player 2か3にXbox Controllerが読み込まれるので、そちらにタブを切り替えます。

ここでボタンやスティックの入力と割当がうまくいっているかを確認できます。

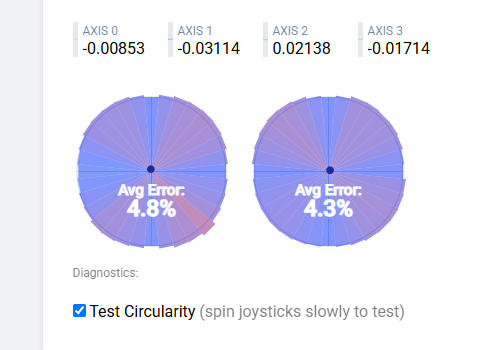

スティックのアウターを確認してみると、だいたい真円型ですね。まぁコンシューマ向けコントローラーなら妥当な調整ですね。

そして気になったのが、なんと……

こいつっ…スティックのデジタルデッドゾーンがないぞ!

あこれ話し始めるとめちゃくちゃ長くなるんでだいぶ割愛しますが、デジタルデッドゾーンを切ることができるというのは一人称のゲームでは有利になります。

デッドゾーンというのは車やバイクのアクセル・スロットル・ブレーキと同様に、ちょっと触れた程度では認識されない「遊び」部分のことですね。

この遊びがある分レスポンスが遅れるので、対人ゲーム系でデッドゾーンが0に調整できるかは結構大事なポイント。

ニュートラルで放置するとこのように右スティック・左スティック共に微妙に右前に動いているのがわかります。

いわゆるドリフト現象ですが、デジタルデッドゾーンが効いていない証拠なので、Rudra的には朗報です。

ただ公式アプリが存在しない以上、デジタルデッドゾーンをONにもできないのは欠点ですね。メニュー画面やコマンド操作のRPGだとドリフトすると困るときもあるので、デッドゾーンは任意で設定できるのが理想。

実際にプレイしてみると、反応もリニアで、何よりスティックの倒した感覚が非常に気持ちいい!

ただ他社コントローラよりもスティックを倒すのに必要なgf(グラムフォース)は少し多そう。若干硬め調整ですね。

FPSでプロコンを使うには、ゲーム設定側で感度を少し上げてより機敏に動くようにしたほうがしっくりきましたが、理由はおそらくポーリングレートだと思われます。

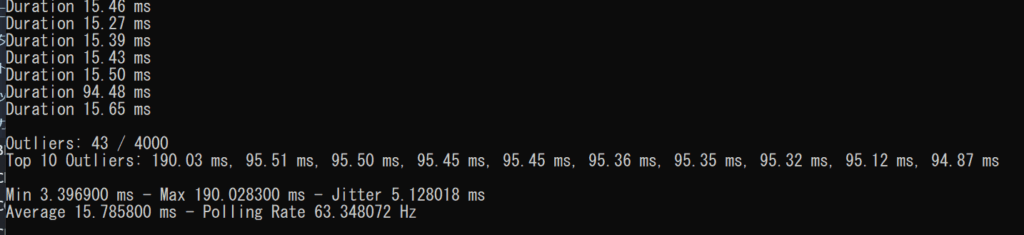

せっかくXinputに対応したので、ポーリングレートの確認もしてみます。

オーバークロック等はしてない状態で63Hzほど。ひっっっっっく。

ポーリングレートは1秒あたりに送る信号の回数で、これは1秒で63回の入力信号を送っているという意。

ゲーミング向けのキーボードとマウスのポーリングレートが8000Hzほどなので、対面で同時押ししたときや、チェストの漁りでは撃ち負けしそうですね。

- ボタンの押し心地

- ラバー素材使ってない

- 背面ボタンの押しやすさ

- グリップの細さ

この辺が非常に好感触。

Windowsでのプラグインプレイができるように正式対応(?)しつつ、背面ボタンの割当が使いやすくなればもうちょっと評価も変わりそうです。

現状色々噛ませているからかわかりませんが、ポーリングレートが著しく低いのが気になりますが、対応が進んで改善されれば評価も変わりそう。

ただポーリングレートにこだわらなければ、現状高級コントローラーの中ではかなり安いので大いにあり。PC用としての整備待ってます!!

ということでSwitch 2 Pro コントローラーの紹介は以上ですが、他のゲームパッドもちょっと紹介していきます。

こいつはやっぱり外せない、Xbox Elite Controller 2(以下エリコン2)。

オフィシャル・サードパーティ問わず、Rudraが標準コントローラー以外で初めて買ったコントローラーでもあり、その分愛着もひとしおです。

コントローラーというとHORIや8Bit doくらいしか知らなかったRudraをコントローラー沼に突き落とした真犯人でもあります。

PCゲームやるにあたって、最もベーシックで入手が容易なコントローラーはXboxコントローラーですが、それの親玉みたいなやつ。

背面ボタンが4つにトリガーストップ、アナログスティックの倒し込み強度(倒すのに必要な力の強弱調整)に、スティックトップの変更、十字キーの変更など、なかなかに多機能。

一番いいのはスティックの倒し込みの強さを調整できること。

基本は一番軽い設定にしていますが、レースゲームなどでハンドリングが重要なときはあえて重くすることで微調整しやすくするなどができ、これ一本あれば基本なんでもできます。

前述の通り玉石混交で様々なコントローラーが存在する現在ですが、その中でもDualSense Edge(以下Edge)は超がつく高級コントローラーの部類です。

じゃんぱらの中古のSwitch Liteが3台くらい買えますからね。

PCでもPSでも使いたいっていう人か、どうしてもモンハン持ちしたい人以外にはあまりオススメできない(高くて)のが……。

背面ボタンは2つ、トリガーストップあり、スティック交換などが可能です。

PCでSteamのレイアウト割当に正式対応しており、スティックの下にあるFnキーも含めると4つのボタン割当が可能です。Fnキーはなかなか使う機会ないと思いますが…。

背面ボタンは2種の形状から選んで付け替えできて、ヒラタケみたいなやつと普通のパドルから選べます。

あと個人的に好きなのは、プレステの代名詞みたいな◯✕△□のテクスチャが色んなところに散りばめられてるこれ。これかわいい。

Rudraはモンハン持ちしたさに買いました。

ABXY(◯×△□)が前述の通り軽めに押せて非常にいい。

トリガーストップは一番浅い設定でもまだ深いのでもっと浅くできるようにしたいのがネック。

ここからはサードパーティ勢を紹介します。

コントローラーメーカーでRudraが特に気に入ってるのは、BIGBIGWON。

とにかくスペックの割に安いのが特徴。プロコンにもよく似てます。(発売はBlitz2のほうが先)

Blitz2の最高なところは、

- ポーリングレート2000Hz

- トリガー含めボタンがマウスクリック

- グリップ細めでいい

- 追加ボタン4つ

- ホールエフェクト

- スティックトップ入れ替え可

です。ボタンの押し心地マジでいいんですよ。

この後もBIGBIGWONのコントローラーが登場しますが、そちらと共通なのは、追加ボタンがRT/LTの奥にあるのが特徴。

この位置って使いにくそうに思いきや、慣れると案外便利だったりします。

緊急回避やパリィなどの咄嗟の操作は圧倒的に背面のほうがやりやすく、激しいアクション中でも「背面を押す」行為を組み込みやすいです。

そういった激しいシーンだと背面より出番は減りますが、特定タイミングでしか押さない、かつ同時に複数ボタンを押したいときなんかに便利です。

例えばインフィニティニキだとBボタンで攻撃しますが、Bボタンを長押しでエイムモードに入れます。

親指がBボタンに拘束されると、エイムしながらジャンプが出しにくいとか視点変更がし辛いという理由があり、自然とモンハン持ちで人差し指か中指でBボタンを押すことになります。

これを上の追加ボタンに割り当てることで、自然な形で親指でRスティックやジャンプ(Aボタン)を担当できるようになります。

キーアサイン変えればいいじゃんって話もありますが、Bボタンはキャンセルボタンも兼ねるため、他に割り当てると日常動作がややこしくなるんですよね。

Blitz 2はトリガーストップの機能はありませんが、プロコンのようにトリガーではなくボタンなので問題なし。

振動除去とフリーク込で215gとそこそこ軽め。

このスペックのまま、背面ボタンが4個に増えつつラバー素材を省いてくれたら値段がもうちょい上がっても買います。まじで。

Blitz2はPCとSwitchでも使えて、価格もプロコンとあまり変わらないので、PCも使う人はプロコン2よりこっちのほうがいいかもしれない。

プロコン2選ぶ人は、コントローラーからスリープ解除できるかどうかが重要な人向けですかね。

これはRainbow SE 2は正直Blitz 2があれば要らないという感じになってしまうんですが、とにかく安いのが魅力。

また、振動除去+フリーク込で196gなのでBlitz2よりも軽め。

安いながらも、Blitz2と同様に

- 追加ボタン4つ

- 十字キー入れ替え

- スティックトップ入れ替え

- トリガーストップ

- ホールエフェクト

には対応しているので、基本はこれ1つあれば何遊んでも過不足ないレベル。

ボタンの押し心地が全部最高で、今回紹介するなかでは最軽量(振動除去+フリーク込で実測171g)。

トリガーストップがないことと、背面が2つだけなのがネックではありますが、ABXYは今回のコントローラーの中では一番いい感触。

ABXYがマウスクリックなので、連打しやすく、押し心地がとにかく良い。

十字キーはコチコチとした感触ですが、斜め入力に入ったときの触感がクッキリしてるので特にやりやすいです。

RPGなどでのメニュー・コマンド操作はT4 KaleidとBlitz2が一番やりやすいです。

ちなみにトリガーストップは未搭載ですが、分解してトリガーのあたりに障害物をボンドで固めれば押し込めなくなる(浅くなる)ので、これでトリガーストップ代わりとしています。

不可逆的カスタムではありますが、RudraはRPGメインの利用なので問題ないです。

まぁ、あとはシンプルにデザインが最高だよね。

プロコン2レビューとコントローラー特集でした。

え? Apexは?Vaderは?8Bitdo Ultimate 2は?Direwolfは?Scufは?みたいな感じもあると思いますが、誌面の都合で今回はここまで。

以前のキーボード特集の前編と後編のように、今回紹介できてないゲームパッドもそのうち別立てでレビューしたいですね。

特に最近Retro fighters mantis mini というのを買ったんですが、これめっちゃ良くて紹介したいんですよね。日本語ブログ媒体でのレビュアーまだ居ないみたいですし。

ということでゲームパッド沼の浅瀬の住民によるゲームパッド語りでした。まだ語り足りないけど一旦このへんで。