酷暑が続く毎日ですがおかわりないでしょうか。

お久しぶりです、elmarです。

今回はフィルム写真をデジタル化する方法をいくつか試してみます。

はじめに

当ブログでもちょっとだけお見せしてきましたがハンドルネームに現れているようにelmarは無類のクラシックカメラ・オールドレンズ好きです。

気がつけば防湿庫3台に収まりきらないほどの数量が手元にあります。

オールドレンズなど交換レンズはマウントアダプターを介してミラーレス一眼でも使用できるものもありますがレンズ一体型の35mmカメラや中判カメラなどはフィルムでの撮影が前提になります。

撮影したフィルムはプリントしたりもできますがネットにあげたりSNSに投稿もしたいですよね。

そこで今回はフィルム写真をデジタル化する方法を幾つか紹介していこうと思います。

フィルムの種類

ひとまず一般的な35mmフィルムについて

カラーネガフィルム

現在のところもっとも入手しやすく安価で扱いやすいフィルムです。

ミニラボ併設のカメラ量販店なら即日現像が可能。

一部のコンビニでも現像サービスが受けられます。

同時プリントやスキャン後のスマホ転送も可能です。

※現像後のフィルムが返却されないサービスもあるので注意⚠️

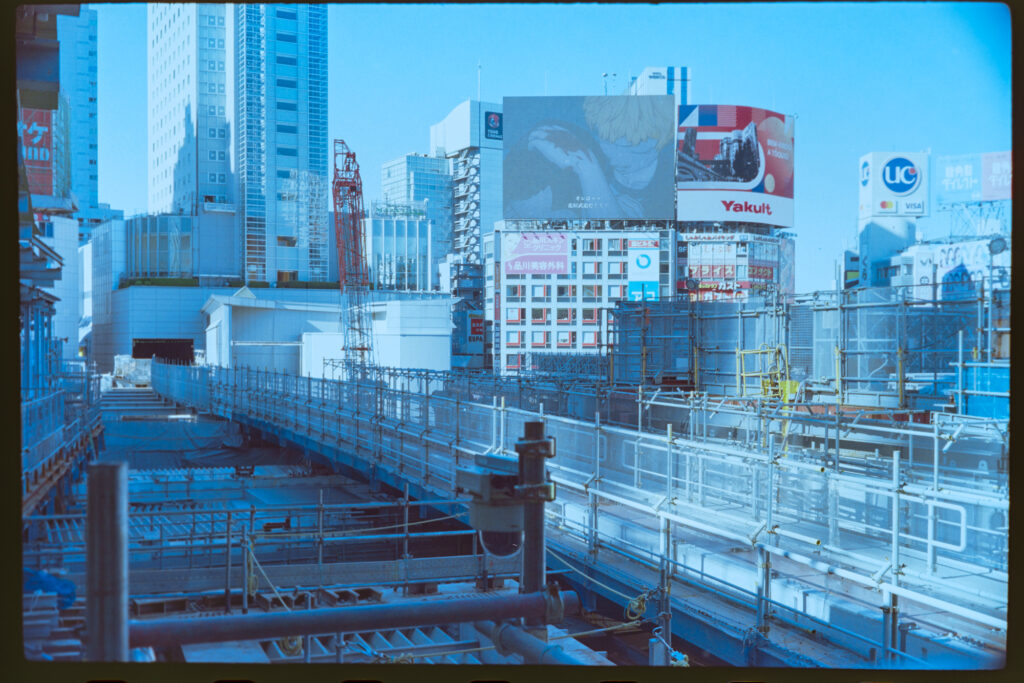

こちらのカットはRICOH AUTOHALF SEを使って撮影したカラーネガをミニラボ設置店舗で現像→スマホ転送したものです。

おそらくこの手順が現代においては一般的ではないかと思います。

モノクロームネガフィルム

写真の基礎ともいえる白黒写真用フィルムです。

カメラ量販店でも現像可能ですが納期は長くなります。

現像用の薬品、器具は入手可能なので自宅で現像も可能です。

ダークバッグ、暗箱などを用意すれば暗室がなくてもフィルム現像はできます。

詳しい手順は後述します。

カラーリバーサルフィルム

スライド映写用のフイルムでそのまま鑑賞できます。

ポジフィルムとも呼ばれます。

ネガフィルムと比べるとラチチュードが狭く露出設定にシビアなためフィルム全盛期にはハイアマはこのフィルムで撮影することが多かったです。

また印刷業界でも納品はポジが基本だったのでプロを目指すならこのフィルムを使いこなす必要がありました。

広告でよく使われる「レンポジ」はストックフォトなど素材をレンタルすることから始まったようです。

現代でいえばネガはRAW撮影で後処理可能ですがポジはJPEG撮って出しのように調整しない手法ですね。

カラーリバーサルフィルムと記載したのはかつてはモノクロリバーサルフィルムも存在していたためです。

現代ではカラーリバーサルフィルムしか供給されていませんのでリバーサルフィルム表記でも問題ないでしょう。

リバーサルフィルムは2025年時点でFujifilmVelvia 、Proviaともに135フィルム36枚撮りで5,000円以上と超高価になってしまいましたが撮影された画像はとても美しく機会があれば使ってみてほしいものです。

今回はコストをなるべくかけないでフィルム写真をデジタル化することが目的です。

elmarは長年、フラットベットスキャナーでフィルムのデジタル化を行っていたのですが使用中の機種が故障したため暫くの間、スキャンをお休みしてました。

昨年、PENTAX17(レビューはこちら)が登場した事によりフィルム写真の楽しさを再発見し再びデジタル化をしてみようと思い立ちました。

まずは必要なものを揃えなければなりません。

フィルムのデジタル化には透過光を発光させるものが必要です。

KENKOなどからフィルム専用スキャナーが発売されており手軽ですがほとんどの機種が35mmフィルム用となっています。

elmarはブローニーフィルム(120フィルム)を使用するカメラも使っているのでどちらも対応できる商品が欲しいところです。

※シート状のフィルムを使う大判カメラもありますが今回は言及しません。

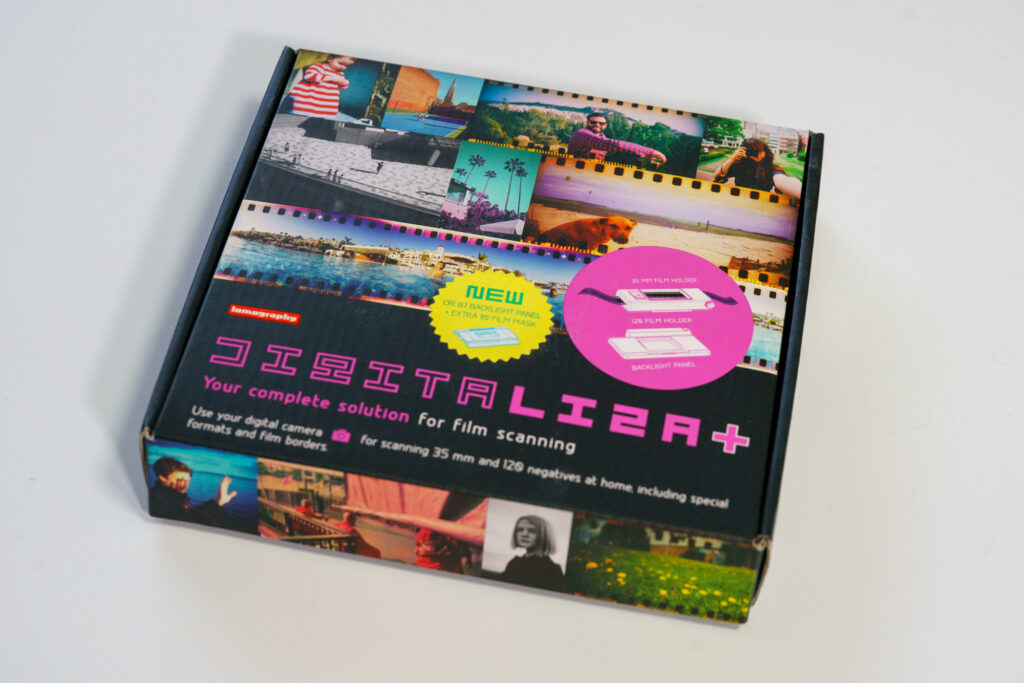

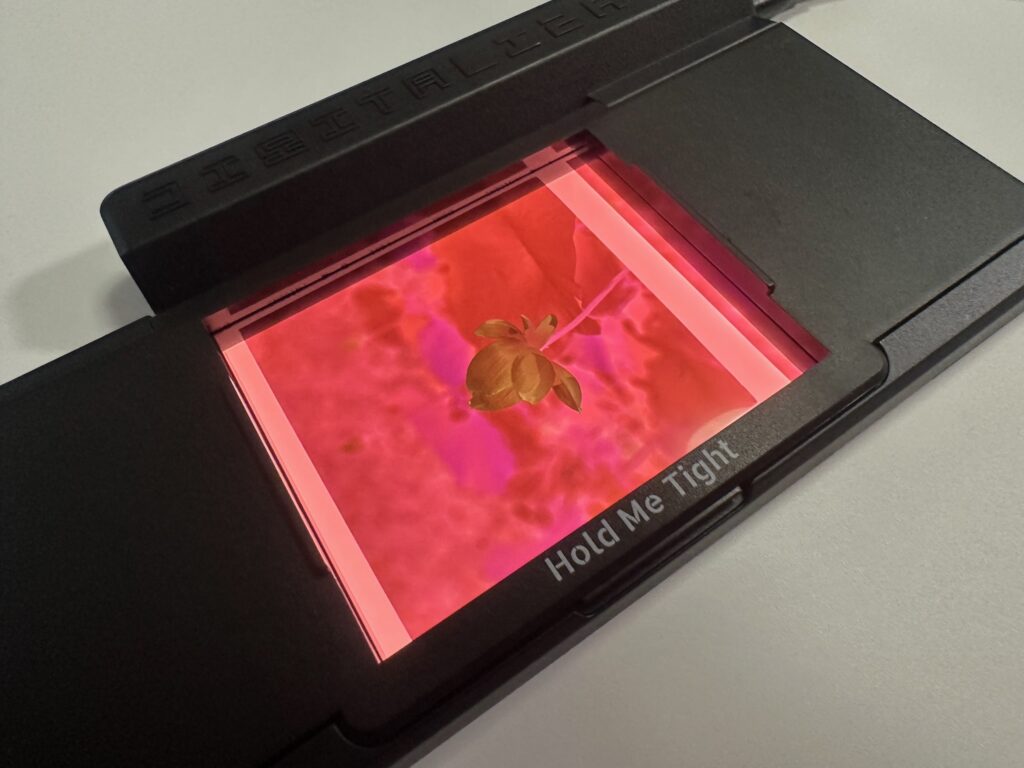

見つけたのがこちら!

対応フォーマットは35mmはもちろん、120、110、127と多彩。

連続スキャンなどの機能はありませんが価格も7,980円とリーズナブルです。

全てのコマをスキャンする必要はないのでこちらの機種を導入します。

構成は以下の通り

・DigitaLISA+本体

・135(35mmフィルム)ホルダー

・120(ブローニーフィルム)ホルダー

・110(ワンテンフィルム)ホルダー

・127(ベスト判)マスク

110(ワンテンフィルム)はポケットカメラに多く採用され、昭和のキッズには初めてのカメラになった事も多いでしょう。

PENTAX AUTO110などレンズ交換式のシステムカメラまであったフォーマット。

画面サイズは13×17mmで現在のマイクロフォーサーズとほぼ同じ面積なんです。

110フィルムは途絶えていた時期もありますが現在ではLomographyがカメラと共に供給しています。

127(ベスト判)はブローニーより一回り小さいフォーマット。

フィルム幅は約46mmで4×6.5cm(ベスト)4x4cm(ヨンヨン)など多彩な使い方ができました。

ヤシカ4X4やベビーローライなどの二眼レフが有名。

フィルムが小さい分、カメラも小さくできるのですが35mmフィルム機に徐々に駆逐されていったようです。

わずかながら現在でもフィルム供給はされていますが対応できる現像所を探しておきましょう。

また中古カメラを購入する際はスプールが残っているとラッキーです。

付属しない場合はフィルムを一本バラして巻き取りスプールにするといいでしょう。

120(ブローニー)フィルムは中判フィルムの代表格で61.5mm幅のロールフィルムです。

裏紙とフィルムがセットになってスプールに巻かれています。

画面サイズは二眼レフやハッセルブラッドなどで使われる6X6で56x56mmと大きな画面サイズです。

6×4.5(56×41.5mm),6×7(56x70mm),6×9(56x84mm)など様々なアスペクト比のカメラがあります。

カメラによってはフィルムバックを交換する事で撮影中にフォーマット変更も可能なものもあります。

広告写真の分野では縦横の画面変更を必要とせずエディターがコンセプトに合わせてトリミングできる6×6判が多く使われたので中古カメラ市場でも品種は非常に多く出回っています。

120や127などのロールフィルムは撮影後に巻き戻しをせずそのまま現像に出すのが135(35mm)フィルムとの違い。

何より24x36mmの35mmフィルムより圧倒的な面積で高画質である事が魅力です。

デジタルカメラのラージフォーマットは主に33x44mmが多く中判というにはちょっと物足りない気もしますが645フルフレーム搭載のPhase Oneというブランドもあります。

ここまで行くと価格もモンスター級でデータ量も半端なく大きくなりプロでなければ運用するのは難しいかもしれません。

でもフィルムで撮っておけば超高画質で保存、プリントも可能です。

二眼レフの使い方

例えば写真の二眼レフPrimoflexの場合、6×6版で120フィルムの場合、12枚の撮影ができます。

封印を剥がして先端を取りだします。

この時、先端を持ってぶら下げたりしないようにしてください。

フィルムが感光してしまいます。

カメラに残っているスプールを巻き上げ側に移動してフィルムを装填します。

なるべく屋内や日陰で行ってください。

フィルム先端を移設したスプールに巻きつけます。

巻き上げクランクまたはノブを回してスタートマークを所定の位置まで巻きます。

ここまできたら止まるまで巻き上げ、フィルムカウンターに①が表示されます。

撮影はピントフードを開けピントノブやレバーで合わせます。

たいていの機種で確認用のルーペが内蔵されているので引き出して正確にピントを合わせます。

露出を決めて撮影します。

ピントフードの前面を倒すことによりアイレベルでの撮影も不可能ではありません。

当然、ピントは目測になりますので被写界深度とシャッター速度の確認が必要です。

12枚の撮影が終わったら巻き上げクランクが止まらなくなりますので暫く回し続けます。

巻き上げの抵抗がなくなったらフィルムは巻き取られているはずです。

裏蓋を開けましょう。

このように装填した方とは逆にフィルムが巻き取られているはずです。

そっと取り出して封印しますが先端を内側に折り込んでから封印シールを貼ります。

Fujifilmはこのように剥がして貼り付けますがKodakなどは切手のように糊が塗布された紙なのでちょっと舐めるか水をつけてフィルムが緩まないように貼り付けます。

撮影後は速やかに現像に出しましょう。

ーーーーー

それでは早速、DigitaLISA+を使ってみましょう。

用意するもの

・現像済フィルム

・デジタル一眼カメラ

・等倍撮影可能マクロレンズ

・三脚(しっかりしたもの)

・レリーズスイッチ

・撮影用テーブルなど

今回はフルサイズ一眼でフィルムそのままの画質を残したいというコンセプトで進めていますがとりあえず保存するならスマートフォンでも代用は可能です。

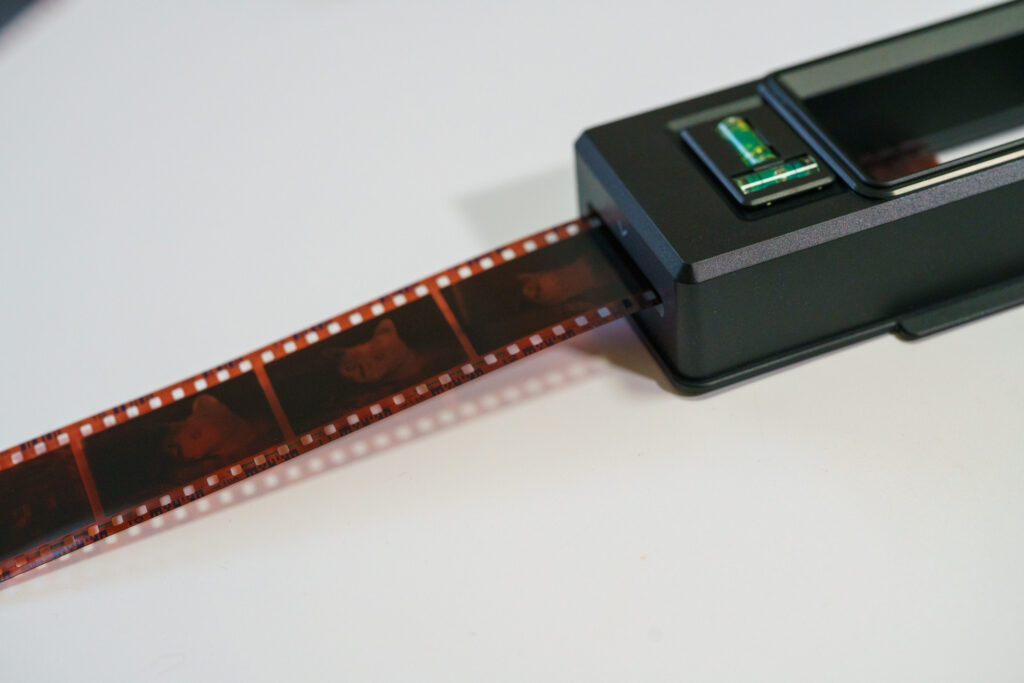

まずは一般的な35mmカラーネガフィルムで試してみます。

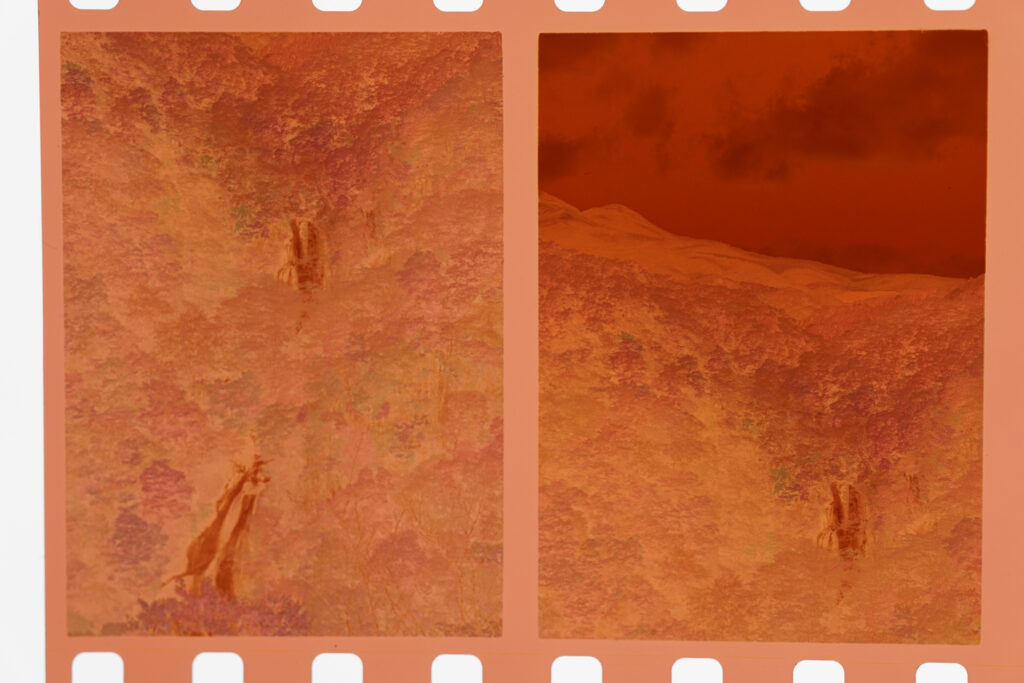

現像済みのネガフィルムはこのように茶褐色になっています。

ホルダーにフィルムを挟んでDigitaLISA+本体にセットします。

水準器がビルトインされていますので水平垂直を合わせます。

スキャンしたいコマを選定してデジタルカメラで撮影します。

ネガポジ反転を行うので必ずRAW撮影してください。

パソコンに取り込んだら画像編集ソフトを起動します。

ここでは使い慣れたAdobe Lightroom Classicを使います。

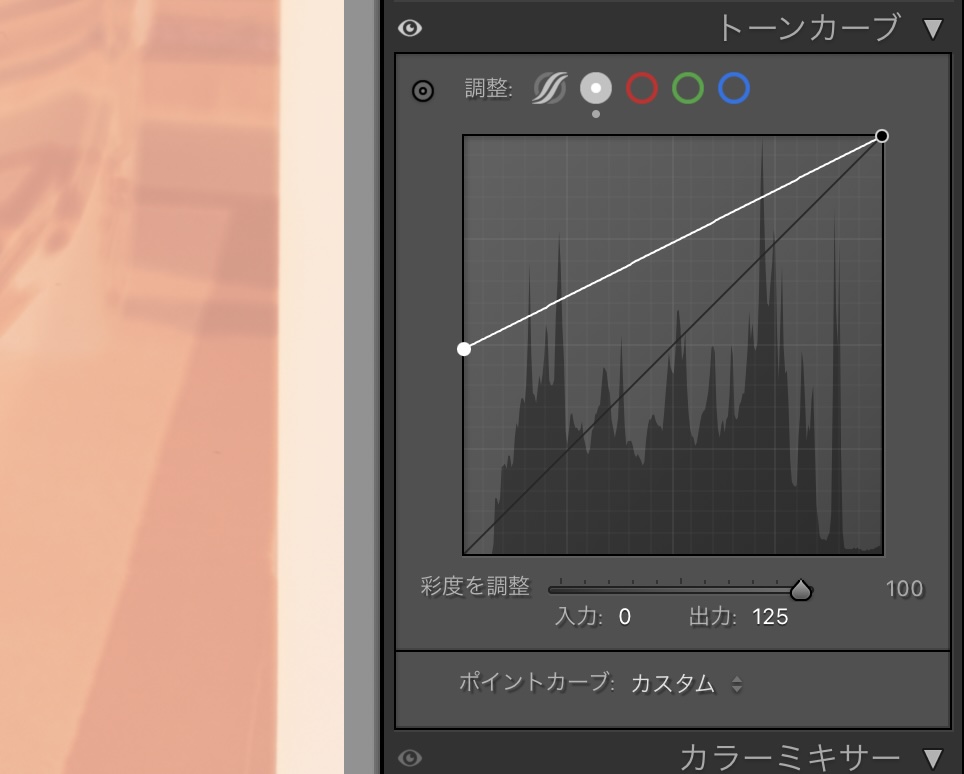

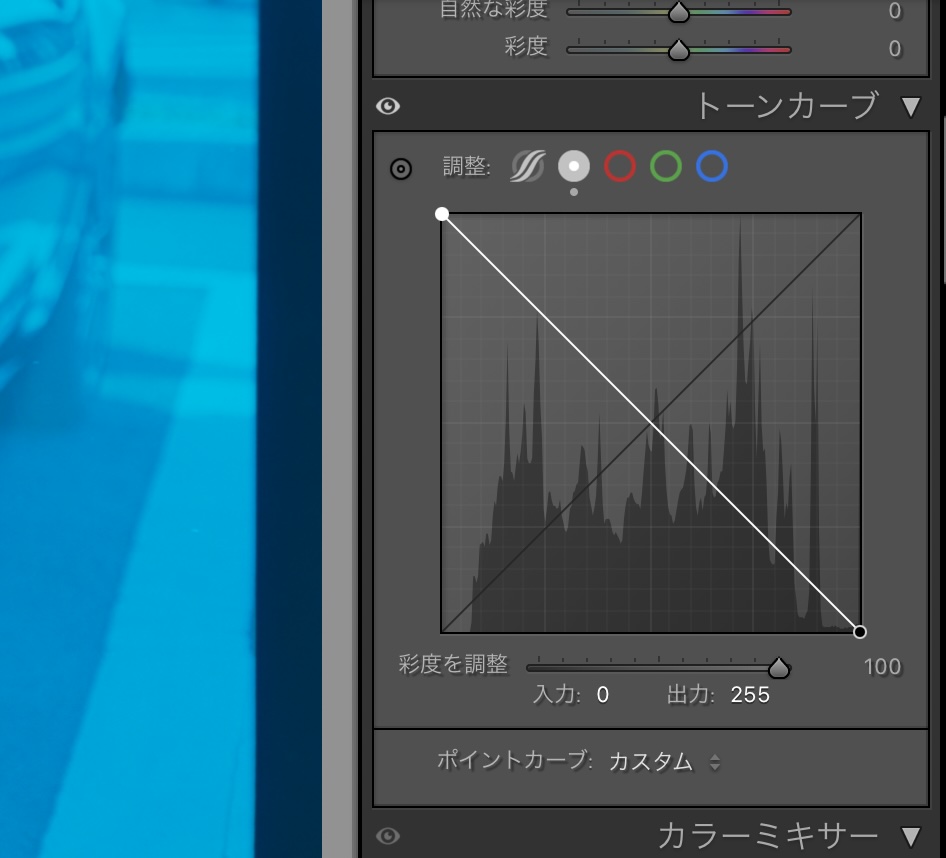

現像するコマが決まったらまずトーンカーブを調整します。

このようにトーンカーブを反転させてホワイトバランスを取り直します。

ホワイトバランスはスポイトで撮影画面外のフィルムで設定するのが一般的ですがフィルムによって大きく変化するのでいくつか試してみてください。

設定できたら色調整やコントラスト調整をして仕上げます。

注意が必要なのはトーンカーブを逆転しているので効果が逆方向に働く事です。

黒レベルを明るくしようとすれば暗くなりますのでご注意ください。

ひとまず完成!

この状態でjpeg出力してもよし、さらにレタッチをするならばDNGなどのRAWデータとして保存してもよいでしょう。

コツとしてはブレないようにしっかりした三脚を使う事とDigitaLISA+を固定できるテーブルや台などの用意ですね。

作例続きます。

使用したカメラはYashica Elecrtro 35 GT

一度、手順を踏んで出力できるようになれば素早く調整できるようになります。

こちらはハーフサイズのOLYMPUS PEN Dで撮影しています。

最後のカットはやや露出アンダーのようです。

スキャンする際には水平垂直がきちんと取れる事も重要です。

35mmなら気にならない傾きも120では大きくなります。

リバーサルフィルムの場合は撮影すればそのまま使用できます。

ご覧のように撮影した色がそのまま現像されます。

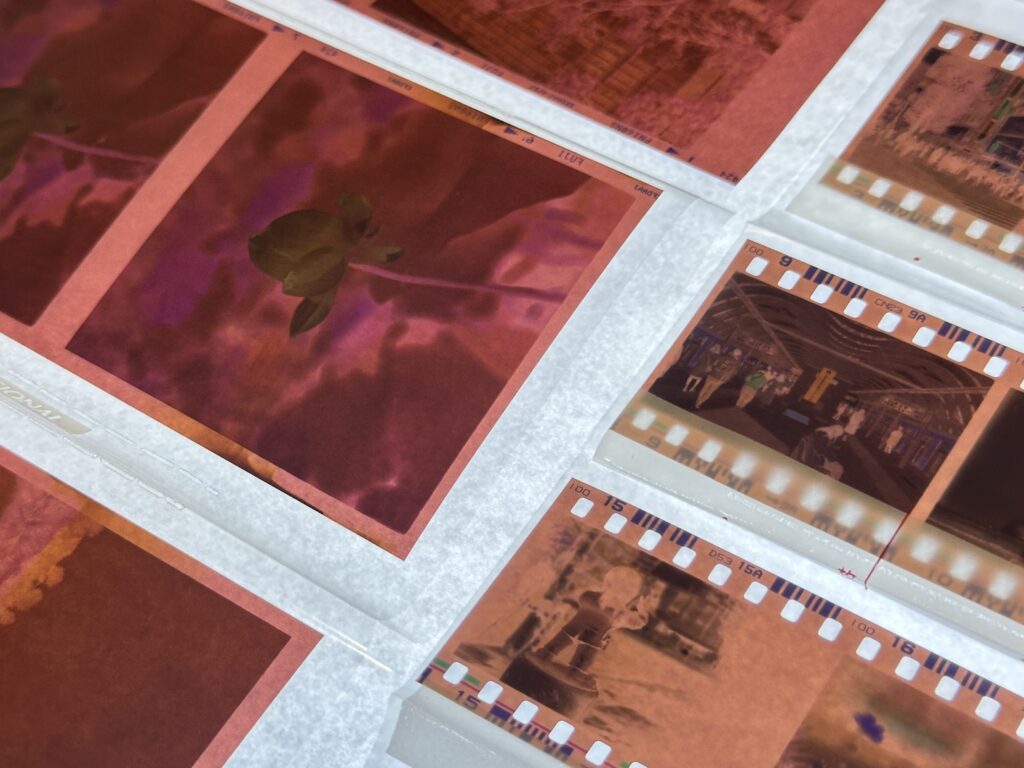

ネガフィルムのように6枚ごとにカットされているのがスリーブ仕上げ、枠に一枚ごとマウントされているのがマウント仕上げです。

マウント仕上げはスライド映写向けの仕上げでしたから現代ではマウントされずにスリーブ仕上げまたは有料オプションでマウント自体がついてくるようです。

ネガフィルム同様にスキャンしてみます。

フィルムはKODAK EKTACHROME100、カメラはTOPCON RE SUPER /TOPCOR 58mm F1.4です。

非常にビビットな発色ですし、ネガポジ変換の手間がいらないのはとても楽です。

フィルム代が高い事を忘れられればもっと使いたいですね。

120フィルム

このように圧倒的なフィルム面積差が35mmフィルムとブローニーフィルムにはあります。

このようにDigitaLISA+本体に挟んで使います。

中判用フィルムを扱う際は面積が大きいためホコリの除去や左右の傾きに注意して撮影します。

実際に撮影したネガ。

現像すると非常に立体感のある仕上がりになります。

このように手順さえ覚えて環境を構築してしまえばフィルムのデジタル化は可能です。

現像+スマホ転送を3回ほどすればDigitaLISA+は購入できます。

全カットを取り込まなくてもお気に入りのカットだけスキャンすれば容量の節約にもなります。

だからと言ってフィルムが不要なわけではありませんので可能なら保存しておいてください。

いつしか大切な思い出になるかもしれません。

以上、elmarがお送りしました。

ーおまけー

モノクロフィルム現像について

現像手順はダークバッグ内で手探りで現像リールに撮影済みフィルムをムラなく巻き付け現像タンクに入れて蓋をします。

これ以降は普通の部屋で処理できます。

前浴-ぬるま湯などでフィルムやタンク内のホコリを除去

現像-フィルムに適した現像液をタンクに注入します。

攪拌-停止を繰り返し気泡や液量不足による現像ムラを防ぎます。

現像液も多数の選択肢がある上、希釈濃度、液温によっても仕上がりが異なります。

ココが自分で現像する際の面白いところで撮影時の増減感とセットで考えていく必要があります。

elmar流こだわり設定

フィルムはKodak Tri-X (ISO400)に固定。

撮影はISO200で行います。

現像液はKodak D76を標準溶解の2倍に濃く溶解したものを用意し注ぎ足し保存しておき現像時は4倍希釈で使用。

現像時間を低温で2倍かけて行います。

設定した現像時間に達したら現像液を排出して停止液を注入し30秒ほど攪拌します。

停止液は酢酸を使用しますが臭いはかなり強烈で服についたりすると変色や臭いの残留が発生する場合がありますので取り扱いは注意が必要です。

攪拌が終わったら排出。

次に定着液を注入します。

指定の攪拌を行いタンクに戻します。

定着時間は10分程度が一般的です。

定着液はある程度再利用できます

定着の工程が終わった後は流水で水洗します。

現像タンクの蓋を開け流水を注ぎ攪拌、排出を繰り返します。

水洗促進剤を使用するとこの時間をかなり短縮できます。

水洗はしっかりと行わないとフィルムの変質が発生するのでしつこいくらいに行います。

指定の工程が経過したら現像タンクからフィルムを取り出してクリップをつけ冷暗所にて乾燥させます。

水が垂れるのでお風呂場など使うことが多いですね。

水切り剤を染み込ませた海綿で表面を拭いてムラを防ぎます。

乾燥がおわったら6コマ毎にカットしてネガシートに保存。

といったように非常に複雑で手間のかかる作業を経てフィルム現像は行う必要があります。

家庭内で行うには時間や場所はもちろんの事、家族にも負担をかける事になりますのでこれからご自分で挑戦してみようという方はご留意ください。

ーー