皆様、おはこんばんちわ。

どうもmegです。

今回は長年連れ添いましたヘッドホンがこの度逝ってしまいましたので、その代替たるヘッドホンを探し、またその代替機のレビューとなります。

今まで使用していたヘッドホンはAKG K712という開放型のヘッドホンでした。

開放型というと馴染みのない方をいらっしゃると思いますので補足。

そんなこと知ってるよ!という方は読み飛ばしてください(笑)

◼開放型ヘッドホンとは

一般的なヘッドホンは「密閉型」というものが幅広く流通してる形式です。

【密閉型ヘッドホン】

「密閉型」の特徴としては、使用環境に左右されにくいということがまずあげられると思います。

耳を覆うアラウンドイヤータイプが多いヘッドホンでは、カップ上のハウジングで耳栓をするように外部からの環境音を形状によって遮断します。

同様に音漏れもしにくいため、外出先などでも気兼ねなく使いやすい、というのが密閉型の特徴としてあげられます。

ちなみに外音を遮断する、という部分を拡張したのがノイズキャンセリングです。

ノイズキャンセリング機能を搭載したヘッドホンは、没入空間を作りやすく特徴の1つといっていいでしょう。

どこでも比較的外音に影響されない空間が作れる、密閉型の利点はこれに尽きると思います。

一方、「開放型」は名前の通りにメッシュ加工などを施したカップで耳を覆います。

【開放型ヘッドホン】

外音を遮断することや音漏れ等を一切考慮にいれない設計となっているわけですね。

ここだけ聞くと開放型いらなくね?って話なのですが、もちろんそんなこともなく、使用感や音質に大きく影響してきます。

◼開放型のメリット

1つ目は、【閉塞感がない】ということ。

耳の内外がメッシュやドライバーなどはあれど、基本素通しなため遮音効果はほぼありません。

そのため、外音がヘッドホンを装着していても普通に聴こえてきます。

装着前後での環境がほぼ変わらず、違和感なく音楽再生できるってわけですね。

そのため、密閉型よりも開放感があり、聴き疲れや同サイズの密閉型よりも遮音するための構造が組み込まれないので、飛躍的に軽量化が見込めるのも良い部分でしょう。

2つ目は、【音ヌケと広い音場を確保できる】ということ。

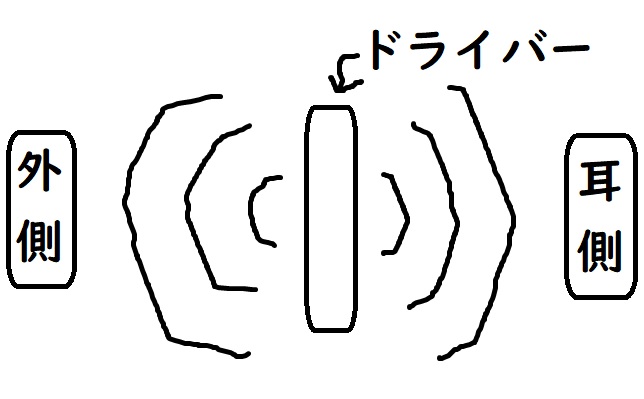

こちらも構造上のお話ですが、音が鳴るというのはドライバーユニットから1方向だけに伝わるのではなく「全方向」に伝わります。

ヘッドホンを2次元的に考えると、ドライバーユニットを中心に、耳側に伝わる方向と外側に伝わる方向の2方向へ広がるように伝わっていきます。

手書きペイントで申し訳ありません(笑)

音は振動板(ドライバー)の前後両面から出ているということですね。

密閉型はハウジングによって片側(外側)から音が漏れないようになっていますが、開放型はメッシュなどはあっても外に出ていく音を原則邪魔しません。

そのため、音ヌケが密閉型よりも抜群に良く、本来広がっていくはずの音を邪魔しないので広い音場確保が容易です。

その広さはモノにもよりますが、開放型という構造的に音の情報量が多くても、定位を確立できるだけの受け皿を予め確保できている、ということになるのでここは明確な利点の1つだと思います。

それではデメリットは何でしょうか?

◼開放型のデメリット

1つ目は、【音が外にダダ漏れ】ということ。

↑でも触れていますが、外に漏れ出す音を遮音するものがないので、必然的に公共の場で使えません。

外で使おうものなら白い目で見られるどころの騒ぎではありません。

お家で使いましょう(笑)

2つ目は、【低音が出にくい】ということ。

メーカーの音作りもあるでしょうが、基本的に開放型は低音が出にくいです。

低音は密閉空間ほど籠りやすく、響きやすいですが、前提条件として音が広がっていくのが開放型の特徴としてあるので、響くような低音は得られにくいというのはあります。

鳴らないわけではなく、どうしても量感を得られにくい構造なので必要量を確保しづらいということですね。

3つ目は、【高出力なアンプが必要】ということ。

開放型は音が広がっていくので、密閉型より耳に伝わる音が分散します。

そのため、満足にドライブさせるにはそれ相応のアンプが必須です。

密閉型は狭い音場の中だけで鳴らせばいいので、小さいパワーでも十分な音量を確保できます。

ドームでやるライブとハウスでやるライブでは、必要となるスピーカーサイズが全然違うのと一緒です。

まあ、これもモノによるところがありますが、基本的にスマホやPCのジャックだけでは音量確保が出来ないorしづらい、ってことだけ覚えておきましょう。

こんなところでしょうか。

外で使えない、ということ以外は目に見える実害がでないため、音楽再生する媒体ってだけで考えると実はそんなに困りません。

音量確保できるかは別として、とりあえず鳴りますからね。

「ふむふむ…で、何買えばいいの?」

例によってヘッドホンもイヤホンと同様に価格帯はピンキリ、どれ買えばいいねん状態ですので、参考になるかはわかりませんがmegが購入までの経緯をレビューついでにご紹介。

はじめにネタバレしてしまうと購入したのはこちらです。

Grado RS2x

皆様はGradoというメーカーをご存じでしょうか?

形状を見ておわかりいただけると思いますが、非常にユニークな作りをする70年ほど続く老舗メーカーです。

ちなみにmegは初見でした(笑)

当ブログライターのelmerさんの悪魔の囁きから

「…ちょっと聴いてみるか」

と思い、聴いてみたが最後でした。

今回購入するまでに至っては、もう1メーカーHiFiMANというメーカーのヘッドホンが対抗馬としてありました。

いずれも今まで使ったことのないメーカーだったのが主な理由ですね。

開放型、というとSENNHEISERのHDシリーズが一般?主流?かと思います(所説あります)し、実際の性能や音質面では鉄板といって差し支えありません。

実際、HD650やHD660s2などは抜群に良きです。

ただ、megの天の邪鬼な気質がそういう安定を取りたがらないんです。

面倒くさいですね(苦笑)

絞りに絞り、比較対象として選んだのは下の2機種。

HiFiMAN ANANDA

Grado SR325x

試聴してみた限りでは、ANANDAもSR325xもそれぞれ特徴があって良かったです。

実はこの比較ではANANDAのほうに音質面では軍配が上がっておりました。

ANANDAはアラウンドイヤータイプ。

高解像度、広すぎる音場、透き通るような高音、と高級ヘッドホンの実力をまざまざと見せつけられた感じでした。

弱点?としては筐体が非常に大きく、K712と比較すると重く感じたこと。

ただ、フィット感はいいので、短時間利用なら気になりません。

音質面では中音域が若干遠く、低音が音場の広さに対してやや弱いか、といったぐらいしか欠点?は思いつきませんでした。

ちなみにリケーブルが容易な機種であり、いくらでも好みに近づけられる(近づけられてしまう)のは良い点であり、悪い点でもあります。

余計に出費が増えそうです…(苦笑)

一方、SR325xはオンイヤータイプとなっており、アラウンドイヤータイプの開放型よりもさらに開放感のある作り。

通常であれば音漏れを気にするところですが、開放型はそもそも漏れているので装着感だけ気にすればよいのは利点です。

側圧もちょうどよく、軽さも相まって非常にストレスフリー。

音場はANANDAと比較するとやや狭く、高音のピークが結構早くに来る印象。

割れて刺さるというわけではなく、ANANDAのほうが高音域における再現度のレンジが広いというイメージでしょうか。

しかしながら、ピーク前の中音から高音域までのヌケが凄まじく、思わずニヤけてしまいました。

スピード感のあるROCKなどは特にカッコいいです。

解像度の高い音楽を聴かせてくれます。

また、SR325xはANANDAよりもオンイヤーということもあってか、かなり近くで鳴ります。

合金ハウジング内を鋭く、また速く音が飛び交うのが刺激的です。

低音不足は感じないものの、合金ハウジングが形成する音質傾向やタイトな低音で量感のみやや不足を感じる印象でしょうか。

とはいえ、近くで鳴るのに音場が広いというのは面白く、新しい発見でした。

ピーキーさが見え隠れしますが、meg的には尖っててこちらのほうが好み。

単純に聴いてて面白いです。

「しかし、SR325xはちょっとピーキーすぎるか…」

「そういえば、Gradoは木製ハウジングの上位機種があったな…」

と思い、目を付けたのが木製ハウジングを組み込んだRS2x。

木製ハウジングになれば、高音のピーク音質の緩和と低音の量感不足が絶対に解消される!という確信とともにRS2x購入に至ったわけです。

前置き終わりぃ!!(長い)

さて、そんなこんなで購入したGrado RS2xのご紹介に移っていきましょう。

■外観

木製ハウジングでモダンな雰囲気

カッコよすぎんか・・・

グリルは金属メッシュ加工

オンイヤータイプで簡素なイヤーパッド

リケーブルは不可

ヘッドバンドはレザー

左:RS2x 右:K712 信じられないくらいケーブル太いです(笑)

非常にユニークで個性ある作りが魅力的です。

この出立ちだけでポチっていいくらいのカッコよさがあります。

◼スペック

ドライバー:44mm 第4世代xドライバー

ケーブル:8芯UHPLC(Ultra high purity long crystal)無酸素銅線

接続:3.5mmステレオミニプラグ

リケーブル:不可

インピーダンス:32Ω

感度:99.8dB

重量:280g

Gradoヘッドホンはナンバリングが上がる毎にスペックアップしていくラインナップとなっていて面白いメーカーです。

RS2xは44mmドライバーを搭載したラインナップの全部載せ最上位モデル。

・44mmドライバー

・木製ハウジング化

・八芯ケーブル化

・金属メッシュグリル化

・レザーヘッドバンド化

という具合でグレードアップしています。

ナンバリング順序は以下の通り。

SR60x→SR80x→SR125x→SR225x→SR325x→RS2x→RS1x・・・

このようになっており、右に行くほど各パーツがグレードアップしていきます。

・SR60x→SR125xになると八芯ケーブルへ

・SR125x→SR225xになるとハウジングのメッシュ部が金属グリルへ

・SR225x→SR325xになるとヘッドバンドがヘッドバンドがレザーへ

・RS2x→RS1xになるとドライバーが50mmへ

細かい部分もありますが、こんな感じにグレードアップしていくわけですね。

SR60x~RS2xまでは共通して44mmドライバーとなっており、その中から、あるいは50mmドライバー機から自分の好みを探していくメーカーといえます。

ちなみに下位ナンバリングが上位ナンバリングに劣るのか、というわけでもないのがさらに面白さとしてあります。

上述しましたが、実際スピード感のあるROCKならRS2xよりもSR325xのほうがカッコいいです。

詳しくは以下メーカーページへどうぞ。

それでは、RS2xの音質を聴いてみましょう。

試聴環境はお馴染みの構成です。

COWON Plenue 2 MarkIIに直挿しにて。

Gradoのヘッドホンは他開放型と違い、音量をかなり取りやすいのでGainを上げて、半分程度(80/140)の音量でドライブ出来ました。

とりあえず、いつもの実力チェッカーから選曲。

何かしら弱点っぽい部分見つけられるかと思いましたが…

ないんやが?(笑)

いや、これはマジでスゴいです。

ボーカルはわりと高確率でサビのどこかしらで厳しい部分(主に割れそうになる)が見え隠れするんですが、高音域の伸びが本当にわずかにキツそうな部分がある?って思う程度にしかなく、限界の高さを感じさせます。

ベース、ドラムのリズム隊も味気なく鳴るのではなく、質感もしっかりと感じられ存在感があり、メロディアスに各楽器が上手く調和してグルーヴを出しています。

経験上、これだけそれぞれの音域の主張が激しいと、とっちらかったり、破綻したり、というのが常なのですが抜群の安定感があり、すでに感動しています。

メロ~サビ前までメロディアスなアコギが目立つ曲ですが、美しく再現してくれています。

弦の振動が感じられるほどです。

サビ後はドラム、ベースの主張が激しくなってくるのですが、音場を覆い尽くすようなたゆたうベースの響き、キレのある金物感をしっかりと感じるハイハットやライドシンバル、そしてとにかくタムとスネアが余韻を残すように鳴るのが最高に色気があります。

その土台があって、tuki.のボーカル入ってくるもんだからダメなわけはない。

Jazzの名曲から選曲。

ボーカルオンですら、容易に聴きとれるくらいの楽器でしたから予想は出来てましたが

まあ、最高すぎますね(語彙力)

左からスネアとライドシンバル、ハイハットでビートを刻み、右からピアノがリズムに色をつけ、少し後ろから全体をふわっと包むようにベースが重く響きます。

そこから息遣いも聴こえてきそうなアルトサックスが中央から色気を出しながら鳴り出すものだからヤバい以外の言葉が見当たりません。

それぞれどこで鳴っているかわかるほどの定位があり、何が良いってどこに耳を傾けても幸せになれるところです(笑)

1曲で5回は違う聴き方が出来ちゃいますよ!?

Jazzの女王様といえば、megはSarah Vaughanを連想します。

特にこの曲は日本でも有名で、当時CMなどの挿入歌として使用されていたので曲名は知らなくても知ってる方も多いのではないでしょうか。

弦楽器の再現度はヴァイオリンにおいても優秀ですね…もはや、安心して聴いていられます。

再生した瞬間からもう耳が幸せです(笑)

個人的にRS2xが最も優秀な部分は全体のバランスの取り方かもしれません。

ボーカルありなしに関わらず、広い音場をしっかりと活かし、なんというか楽器間の距離感がすごくちょうどいいんですよね。

今回Jazz多めです。

RS2x…今のところ死角がなくて、褒めちぎるだけのレビューになっていますが良いのだから仕方がない。

ピアノとボーカルが主体の曲調から選曲です。

生々しい音というのはこういうものだ、と教えられた気分になります。

この辺りを聴いているとSR325xでは少し物足りなかった部分が上手く補完されているのがわかります。

響き方が鋭すぎないので、音の残り方、またゆっくりと消えていく余韻が木製ハウジングゆえなのか情緒を感じさせます。

かといって残りすぎるわけでもないので、響いては消え、響いては消え、という音のサイクルが色気を生み出してるのかもしれません。

ちょっとだけカオスな曲を選曲してみました。

ウクレレが小気味に鳴るのが印象的な曲です。

例によって弦楽器なので気持ちよくメロディアスに鳴っていますね。

選曲した理由としては打ち込みが目立つ部分があるから、です。

電子的な高音はわりと割れやすかったり、悪いと耳障りになることもしばしば。

RS2xはどうかというと、鳴らせないことはない、というのが率直な感想でしょうか。

割れる、耳障り、ってことはないですが、かなり近くで鳴る特性と相性があまり良くないとはいえると思います。

音はしっかりと鳴っていますが、近いのでどうしても耳に少々刺さる印象があります。

RS2xは木製ハウジングによってやや緩和され、突き刺さるようなことはないですが得意ではないかもしれませんね。

SR325xだったら、さぞ刺激的なモノになっていたでしょう(苦笑)

最後の選曲はイヤホンでもヘッドホンでもある意味最難関ともいえるAdoから選曲。

特にこの唱という曲は音の暴力といえるほどカオスさがあると思います。

率直な感想を言いますと、聴けます、聴けますけど音量はちょっと下げないと少し厳しいですね(苦笑)

超高音の打ち込みの連打や主音のほとんどが高音域に固まっているので、もしこれを通常音量で聴くならもっと広い音場が必要かと思います。

それこそ今回の対抗馬にあったANANDAのような圧倒的な音場を持ち、少し離れたところで鳴り、かつ高音域の再現するだけの実力のあるヘッドホンが…。

■総評

低音…★★★★★

中音…★★★★★

高音…★★★★☆

音場…★★★★☆

定位…★★★★☆

megの個人的な評価はほぼ満点レベルでした。

音作りの傾向としてはバランス型の優等生。

中音~高音の繋がり、クリアさ、ヌケの良さは抜群、これがGradoサウンドということだと思います。

低音は下位のメタルハウジング機と比較すると木製ハウジングの影響か量感まで十分に確保。

音場の広さは、広いといえる他機種と単純比較するとやや狭いか。

音の鳴りが特性上近いため、近さのわりには広い音場なので実際にはそこまで気になるレベルではない。

定位も音場の広さに起因するところがあります。

しっかりとした定位は持っていますが、絶対的な音場の広さが広い機種と比べるとやや狭いため、楽器間の距離がそういった機種に比べるとやや近いか、と感じるかもしれません。

好みの範疇といえると思います。

といったところです。

今回は突然壊れてしまったお家使いのヘッドホンの代替品ということで手に入れたわけですが、いかがだったでしょうか。

正直、Grado初心者なmegとしては、魅力が伝わってるか不安です。

ただ改めて思ったのは、

やはり開放型は最高やな!

という点。

普段使いできないという不便な部分もあれど、音質面では本当にコスパいいと思います。

これを機に開放型ヘッドホンを試してみようかな、と思っていただけたら嬉しい限りです。

比較的安価なモデルでも、アンプの出力さえ確保出来ればお手軽に高音質を得られると思います。

Gradoはそれほどパワーがなくてもドライブできるので、再生機器のハードルの低さも魅力の1つとしてあるんじゃないでしょうか。

ぜひ、ご賞味あれ!!

以上、megがお送りしました。