9月になり夏も終わり。多少の残暑は残っても

すっかり涼しくなり、過ごし易くなりました。

「~の秋」といわれるように、何かと活動がしやすい時期になりましたので

久しぶりにPCの自作なんぞをやってみようかと思います。

しかしながら昨今自作自体趣味の領域以上での魅力が薄くなってきていますし、

目指す目的も実験の楽しさや、知識の探求が醍醐味。

汎用性やシビアな実用性を求めるなんてナンセンス。

(今更ながらパソコンは唯のプログラミング用のツールでしかありませんので。)

–

※例えば地デジ録画用PCなんか作らなくっても、別にレコーダーで録画すれば

十分だし、その為のグレードアップにあまり意味を感じません。

また無理に拡張するんなら出来上がったものを買っちゃったほうが

楽だし結果的にも安いでしょ? とか言ってみたり。

–

よって今回も余ったパーツでより簡単&短時間作成での達成感と自己満足を

目的としましょう。

あまり深く考えちゃ駄目ですって(笑)。

■自・作・自・演。

まあそうは言っても、

小学生が夏休みの宿題で「自作パソコン」を工作の課題で

提出したりするのも珍しくないご時世です。

※因みに私はモーターに紐と電球を付けて「発電機」と称して

提出しました。

初めて知識の有難みと重要さを感じたものです。助かりました。

今回はフルスクラッチの自作としても「使えるまで」30分ぐらいで

さっさと作ってしまいましょう。

●VIA EPIA-M10000

なんとボードのみながら4980円(税込)と大変リーズナブルな

統合型チップセット搭載のマザーボードです。

☆現在庫はこちら。

今回はこれを肴にして、おなじみ冷蔵庫(腐海)の余りもので調理いたしましょう。

■統合型チップセットって?

パソコンの構成に必要なVGAやLAN、サウンドだけでなく

CPUまで実装したチップセット。

アセンブリパーツとしては、メモリや電源、記録媒体等が

あれば簡単にハード構成が完成しちゃうわけです。

もちろん最近のATOM等の登場により既にご存知の方も

多いとは思いますが、

中古とはいえすっかりこなれてきたお値段と、

それでもソコソコの性能、

(Nehemiah搭載の後期モデルVGAにはハードウェア再生支援機能有り)

アセンブリもだいたい一世代前くらいのあまりものとマッチしそうなので

以下のチョイスで決めてしまいましょう。

■それでも貴重な経費。まずは材料から。

それではマザーボード以外に以下のパーツを集めましょう。

・メモリ(184pin DDR PC2100 256MB)

※マイナーブランド。レジスタードは勿論不可で。

今回はクライアントマシンですし十分っぽいです。

☆じゃんぱら現在庫はこちら。

・DVD-ROMドライブ

※ジャンクで動いたものがあったので(笑)。

インストール用であればCDROMで足りますが、

折角MPEG2再生支援があるのでDVDビデオが再生できるように

しておきます。

・電源 ジャンク電源

※通電確認だけの無保証電源。180Wくらいかな。

今となっては規格が古い20pinコネクタ型。

取り敢えず動けばOK・・・。(+12Vも不要です。)

・USBメモリ 2GB(未使用品)

※2GBの特価品。ReadyBoostにも対応した特価品。ハードディスクは不要です。

☆じゃんぱら現在庫はこちら。

・IDEケーブル(フラットタイプ)

※取り敢えずつながればなんでも。

・キーボード&マウス

※取り敢えず余っているものを使いました。

USBでもPS/2でも良いですが、フランス語やスペイン語のものは

ちょっと避けたい気分・・・。

・板

※マザーボードなどを直置きもできないのでベースが必要。

今回は家に転がっていたパイン材の板を使います。

(ホームセンター等で数百円で買えると思います。)

・ねじセット

※板に固定するねじや困ったときのジャンパーなど一通りそろっています。

☆じゃんぱら現在庫はこちら。

・スイッチセット

※ペン先等で通電させても良いのですが、使いやすくする為にスィッチを付けることにします。

☆じゃんぱら現在庫はこちら。

さあ早速組み立ててみましょう。

■泳ぐ前には準備運動。

さて今回は、LIVECDで軽くて早くてお馴染みの「PUPPY-LINUX」を

インストールすることにします。

–

基本的にスタンドアローンでのセットアップにしたいのですが、

流石にインストール用のLIVECDは必要なので、これだけは

WINDOWS PC等でダウンロードからメディア作成まではしておきましょう。

・パピーリナックス日本語版ホームページ

http://openlab.ring.gr.jp/puppylinux/

大変ありがたいことに有志の方による日本語版ホームページが開設されており

こちらでダウンロードさせていただくことが可能です。

早速ダウンロードしてみましょう。

・ダウンロードインデックス

http://www.ring.gr.jp/archives/linux/puppylinux/

この記事を作成している8/25現在最新版の「puppy-4.00.3-JP.iso」を

クリックしてダウンロードします。

次に、ダウンロードしたイメージファイルをLIVECDにする為、

ライティングソフトを使います。

無料続きでフリーウェアのimgbun等をつかってもいいのですが、

セットアップ等の使い方をご案内すると長いので、

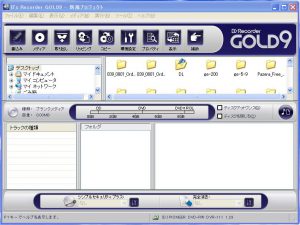

私のPCに既にインストール済みのB’S Recoderを使います。

※要はISOイメージをCDorDVDに焼ければOKです。

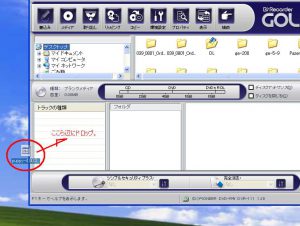

1.B’S Recoderを起動し新規プロジェクトの画面を出します。

2.「トラックの種類」の枠内にダウンロードした「puppy-4.00.3-JP.iso」を

ドロップします。

3.お好みのメディア(今回はCD-R)を書き込み用ドライブにセットし

「書込み」を選択します。

4.あとは指示に従って開始しましょう。

(念の為、コンペアを選択しておきます。)

・・・焼き上がったCD-RがLIVECDになります。

わかるようにメディアに名前を書いておきましょう。

これで下準備は完了。暫くWindowsは忘れましょう。

■Allez cuisine!

まずは工作。

今回は以下の工具や付加材料を使います。

1.ドリル(キリでも可)とドライバ

※板にマザーボードを固定する為のねじ穴を開けるために使います。

100円ショップで手に入るようなキリとかでも十分ですが、

今回は時間短縮のため電動ドリルを使用します。

(径3.0mmで7~8mmくらいあければOKです。)

ドライバは六角ネジとマザーボードを固定するためのネジ留めに必要。

2.両面テープ

実験PCですし光学ドライブと電源は両面テープで

止めるだけにしておきます。

(横に引っ張って剥せるタイプが後々良さそう。)

3.モニタとスピーカーとLAN回線

あまり広げるとキリが無いですが、

画面と音響とネットワークは用意しておきましょう。

(LANは簡単にDHCPにしました。)

それでは材料であるハードウェアを構築しましょう。

●板の加工。

マザーボード等を設置する台を加工します。

今回はちょっと大き目の板(450mmx300mm)なので

↓このような配置をイメージします。

早速マザーボードを固定する六角ねじを板に埋め込みます。

きっちり測ったほうが良いのですが、ここは時間短縮の為、

荒業で、

a.板にマザーボードを置きます。

b.ねじ穴を通してマーカーで板に印を付けます。

c.マザーボードをはずして印に穴をあけて

d.六角ねじを埋め込みます。

●マザーボード・電源・ドライブを固定する。

ここまでうまくいったら、マザーボードをねじ留めし、

電源とドライブも固定しましょう。

※取り敢えずマザー以外は両面テープで止めておきます。

●ケーブル他を繋げます。

マザーボードにメモリをのせて、各パーツを繋げてみます。

モニタに繋げ、実験キットのスイッチを設置し

キーボードとマウスもつけて完了です。

・ありがちなんですが、F-AUDIOのジャンパーが外れていると、

背面端子から音が出力されません。

きちんと取り付けておきましょう。

(ジャンパーは先程のねじセットにしっかり含まれています。)

それではいよいよOSのセットアップを開始します。

※ここまでの時間、約7分経過です。

(準備をしっかりしておけば結構早く終わりそうですね。)

●電源ON!BIOSをセッティングします。

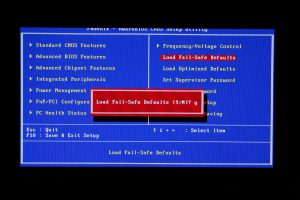

念の為一度初期化して設定内容を確認します。

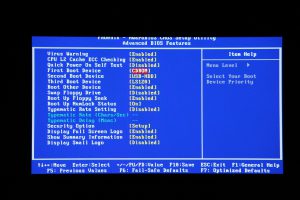

各デバイスが利用可能になっていて、

起動に必要な光学ドライブが起動の優先順位で一番になっているかを

見てみましょう。

・電源はフロントパネルコネクターの6番と8番を

スイッチでショートさせて通電させています。

(確認用にパワーLEDも1番と5番に付けます。発光ダイオードなので±に注意!)

※各基盤情報はメーカー情報ででご確認ください。

(Manualの「UM_EPIA-M_150.pdf」が現在最新のようです)

・スイッチオン!起動画面で「DELETE」キーを連打。

・すかさずデフォルト値を読み込みます。

(「Load Fail-Safe Defaults」を選択、[Y]選択で実行。)

・日付を直して

・First Boot Deviceは[CDROM]になっていますが、

Second・・・も[USB-HDD]にしておきましょう。

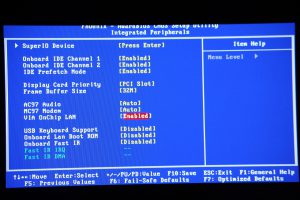

・オーディオ(AC97)は標準で有効ですがLANは[Disabled]になっています。

[Enabled]に変更しましょう。

・保存して再起動(Save&ExitSetup)ですが、その前に

先程作成したLIVECDを光学ドライブにセットしUSBメモリも

無くさないうちに付けておきましょう。

はい+3分(計10分)経過です。

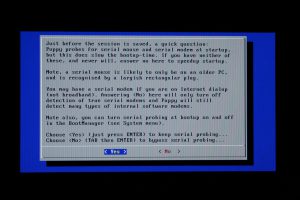

●パピイ起動。

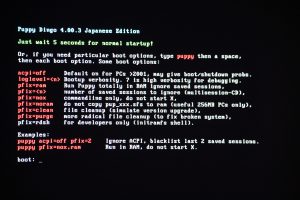

・再起動するとディスクが読み込まれ早速意味不明な英文羅列が。

bootということなのですが、そのまま「Enter」を押しちゃいます。

※いろいろ書かれますがそのまま放置。

(つまり掲示板で書かれた批判やネガティブなことなどに

一々くよくよせずに自分をしっかり持ってがんばろうということです。)

・「Select the keyboard・・」とキーボードタイプを聞かれますので

jp106を選びます。

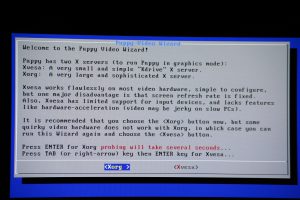

・また色々書かれた後に「Puppy Video Wizard」と

グラフィックモードの選択画面が表示されます。

シンプルに[xorg]を選んでおきます。

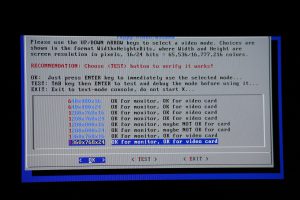

・解像度は好きなものを。

(本例はワイドモニターを使用しているので、

1360x768x24を選択します。)

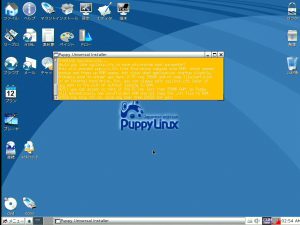

・はい。デスクトップ画面が現れました。

(今回はモニタとの相性が悪いのか何故かXGAで表示されてしまいますが、

差当り問題は無いのでこのまま続行です。)

・・ここまでで前項より2分ほど。

合計12分経過です。

インストールもサクサク行きましょう。

●USBメモリへインストール。

LIVE-CDですし、軽いので既にオンメモリで動作しています。

※つまり起動ディスクを取り出してしまってもOK。

このままDVDソフトの再生なんかもできちゃいます。

でも・・・。

メールなどシステム上に記録領域を持っていたほうが

何かと管理や使い勝手が楽ですし、光学ドライブが無ければシステムも

もっとコンパクトになります。

※USBの外付けスリムドライブを必要なときだけ使うって言うのも

ありですよね。

というわけで、今回は最近大容量がお手軽になった

USBメモリにインストールして使うことにします。

・ユニバーサルインストーラ起動

「セットアップメニュー」から「Puppyユニバーサルインストーラ」を

選択・実行します。

・「USBフラッシュドライブ」を選択し「OK」。

・メディアの選択画面が出ますので、対象にあわせて「OK」。

・インストーラ・プログラムの起動。

コンボフォーマット等にやや物騒なコメントがありますが、

要領も比較的に小さいですし、

今回はWINDOWSとのデータのやり取りができるように

FATのままインストールしましょう。

そのまま「パピーを***にインストール」をクリックです。

・確認画面も支障無いのでそのまま「OK」。

・必要なファイルの説明とディレクトリの選択が

要求されます。

CDが楽そうなので「CD」を選択します。

・CDは入りっぱなしなのでそのまま「OK」。

・いきなり英文表示。でも怯まずに「mbr.bin」を選択します。

※ブートシステムにSyslinuxを使用します。

・「少々問題・・・」。

そうか、フォーマットを操作しなかったので

MBR(マスターブートレコード。起動に必要。)の設定を

忘れていました。

親切にも割り込めるようなので「GParted」を選択します。

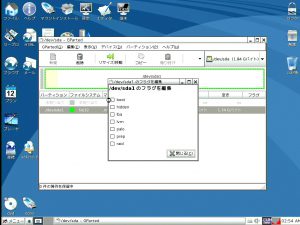

・「GParted」で起動デバイスにセットアップ。

メニューの「パーティション(P)」から「Manage Flags」を

選択し、次の画面で「boot」を選びましょう。

※クリックでチェックが入ります。

メニューを閉じて、終了を選択。

インストーラに戻りましょう。

・インストーラ続行。

先程と同様に[syslinux]を選択しましょう。

・「This Little section・・・」

と、かなり見辛い画面ですが、支障も無いでしょうから

[ENTER]キーでcontinueです。

・「ABSOLUTE FINAL SANITY CHECK!」

とこれも問題なさそうなので、

[ENTER]キーでcontinueです。

・「No,Press ENTER omly to not wipe all files・・・」

これもこのまま[ENTER]で。

・「Making・・・」

文字が一気に流れますが、コンフィグファイルの

パラメーターについてなのかな?

これもこのまま[ENTER]で。

・「Finished, press ENTER・・・」

[ENTER]を押してオシマイだ。

・再起動!

いきなりディスクがイジェクトされますので注意。

それではCDメディアを取ってインストールの後処理と

起動テストを兼ねて再起動をしましょう。

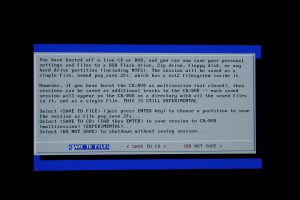

・SAVE TO FILE

終了画面では[SAVE TO FILE]を選びましょう。

・いろいろ言われますが[OK]で。

・パーティション選択もこのまま[OK]で。

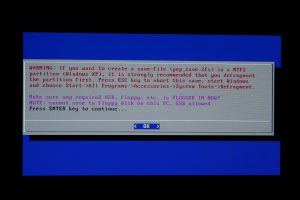

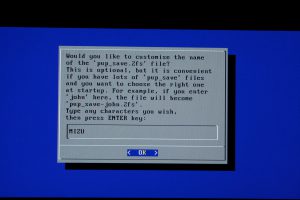

・折角なので名前を付けましょう。

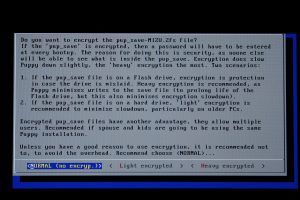

・encryption(暗号化)について

今回は特に設定せずに[NORMAL]を選択しますが

実用で使うのならば設定するほうが無難ですね。

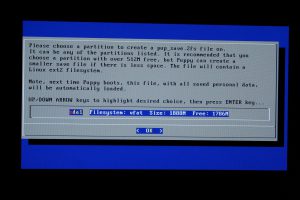

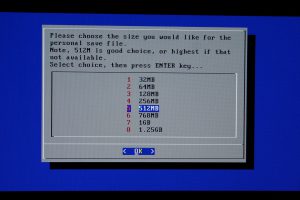

・personal save file size

2GBのフラッシュなのでgood choiceかどうかは

わかりませんが、表示通り512MBにしておきます。

・FINAL SANITY CHECK:

問題なければ[YES,SAVE]で。

※いろいろ記録中。

・SAVE終了。

問題が発生しなければこの画面がでます。

勿論[YES]ですね。

・再起動画面。

・デスクトップが表示されました。

※ちゃんとUSBメモリがhomeになっていますね。

はいここまでで、10分経過。

段取りがかなり重要ですが、約22分で完成しました。

(運が良かったのかな?)

●動作をチェックしてみましょう。

1.ネットへ接続。

puppyのインターネットの設定は以下の通り。

(DHCPを使用した場合です。)

・「接続アイコン」をクリック

・「ネットワークインターフェースで・・」を選択。

・インターフェイス「eth0」を選択。

・「自動DHCP」を指定。

・成功です。

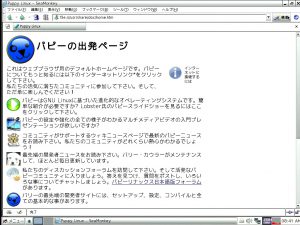

・それでは実際に「ブラウザ」をクリックします。

・「出発ページ」から検索を選び、

・おなじみの検索エンジンで「じゃんぱら」を検索。

・ばっちり表示されました。

●まとめ

ページ(時間?)の都合もありほとんど自作レビューで終わってしまいましたが、

仕組み自体は結構簡単なので、自作初心者の方でも「工作」自体に抵抗が無ければ

あっさりできてしまうと思います。

また、作ることよりも使っていくことが楽しいので、面白くなってくるのはこれから。

※最新版のwineをインストールしてみたら、以外に簡単にWINDOWSのソフトが

動くのにビックリでした。

これはまた次回にでも・・・。

ぜひお試し在れ。

●おまけ。

さてさて。

前回の私のレビューでのプレゼント当選者の発表です。

厳選な抽選の結果、

☆千葉県 宮村様

上記の方が当選となりました。

おめでとうございます(拍手!)

※今回は前回表示した3点に、副賞として

・USBメモリ(新品。今回使用したものと同)

・USBマウス(新品)。

上記をセットにして発送させていただきました。

※惜しくも外れた方ゴメンナサイ。次の機会にはきっと・・ね?

ご応募ありがとうございました。